ROI REINES

D’après les pièces RICHARD III de William SHAKESPEARE

et LES REINES de Normand CHAURETTE

Par la compagnie TOUS EN SCENE

Mise en scène : Analia PEREGO

Dans la pénombre qui obscurcit le plateau, sur fond de soupirs et de plaintes, une silhouette noire, un peu voûtée, marche à petits pas, chuchote ses noirs desseins, ses forfaitures, ses trahisons. C'est Richard III, "difforme, inachevé, estropié", comme il se décrit lui-même.

Longue robe noire, visage douloureux sous un tulle noire, Lady Ann, à genoux répand ses malédictions sur celui qui vient d’assassiner son époux, Édouard, et qui tente de la séduire: "Jamais poison ne ruissellera sur plus hideux crapaud."

Avec cris, gémissements, larmes et invectives, le spectateur accède au drame shakespearien. Drame de l'ambition, monde des complots, des alliances cachées, des meurtres, des luttes fratricides. Un monde d'hommes. Puisque la pièce originale de Shakespeare ne comprend pas moins de trente personnages masculins, sans compter les soldats, les messagers, les exécuteurs des basses œuvres. Face à cette horde, cinq femmes.

Or, le spectacle monté par Analia Perego rassemble six femmes (mais sept comédiennes et un comédien) autour du seul Richard :

- Lady Ann, futur épouse de Richard - interprétée par deux comédiennes, Clara Pégo et Aurore Gobert

- La reine Marguerite, veuve du roi Henry VI (Patrick Chevillard et Claude Samsoën)

- Anne Dexter, la sœur de Richard, aux mains coupées (Rachel Pula)

- Isabelle Warwick, sœur de Lady Ann (Véronique Doutté)

- La reine Elisabeth, femme d’Edouard (Claudine Deraedt)

- la duchesse d’York, mère de Richard et d’Anne Dexter (Jacqueline Chevallier)

Ces voix féminines qui s'immiscent dans l'univers de Richard III sont l'œuvre d'un auteur canadien contemporain, Normand Chaurette. Voix de veuves, de filles, de sœurs, qui, toutes, revendiquent une place, un pouvoir de reine. L'originalité de cette création aura été d'entremêler deux textes pour créer une sorte de nouveau monde où des créatures féminines prennent, dans la violence, le pouvoir de la parole.

L'originalité de cette création aura été d'entremêler deux textes pour créer une sorte de nouveau monde où des créatures féminines prennent, dans la violence, le pouvoir de la parole.

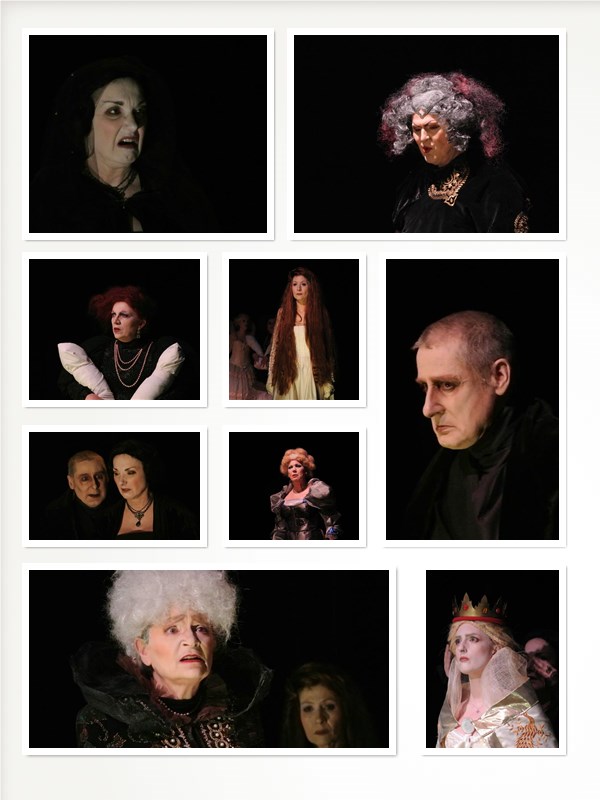

Il n'a pas été facile pour le spectateur de suivre le fil dans le labyrinthe des dynasties du XVI° siècle, de distinguer les Warwick, les York, les Plantagenêt, de comprendre qui est femme de, sœur de, fille de... à moins de posséder soi-même une solide connaissance de l’histoire anglaise. Alors, comme il aurait été vain de tenter de retrouver une vérité historique, d'introduire raisonnement et cohérence là où ne s'expriment que passions et folies, le spectateur lâche prise, savoure la beauté de la langue, apprécie le jeu des comédiens et entre à la cour d'Angleterre au temps de Shakespeare.  On est loin de Londres, c'est l'hiver, le règne d'une obscurité dans laquelle les éclairages suggestifs de Rémy Chevillard dessinent des lignes, des halos, des brumes sanglantes. Les silhouettes se devinent, se cachent parfois, voire deviennent spectres. Aucune reconstitution sur scène d'un quelconque château. C'est le vide sur le plateau. Le vide pour que les robes se déploient, pour que les démarches prennent le temps d'être lentes, comme il sied à l'aristocratie. Cette lenteur donne au spectateur toute liberté pour s’attarder sur la réussite visuelle du spectacle due à l’éclat des costumes et au talent des acteurs dont les maquillages accentuent le jeu – rides et rictus dans une peau blanche, lèvres rouges qui s’ouvrent pour le cri, regards qui flambent ourlés de noir. Coiffés de perruques volumineuses et diversement colorées – tantôt sage ordonnance de boucles ou tignasse menacée d’écroulement, tantôt rideau fluide et flottant – les comédiens imposent les personnages, la parure affirmant la silhouette, le mouvement, la stature.

On est loin de Londres, c'est l'hiver, le règne d'une obscurité dans laquelle les éclairages suggestifs de Rémy Chevillard dessinent des lignes, des halos, des brumes sanglantes. Les silhouettes se devinent, se cachent parfois, voire deviennent spectres. Aucune reconstitution sur scène d'un quelconque château. C'est le vide sur le plateau. Le vide pour que les robes se déploient, pour que les démarches prennent le temps d'être lentes, comme il sied à l'aristocratie. Cette lenteur donne au spectateur toute liberté pour s’attarder sur la réussite visuelle du spectacle due à l’éclat des costumes et au talent des acteurs dont les maquillages accentuent le jeu – rides et rictus dans une peau blanche, lèvres rouges qui s’ouvrent pour le cri, regards qui flambent ourlés de noir. Coiffés de perruques volumineuses et diversement colorées – tantôt sage ordonnance de boucles ou tignasse menacée d’écroulement, tantôt rideau fluide et flottant – les comédiens imposent les personnages, la parure affirmant la silhouette, le mouvement, la stature.  L’esthétique joue sur les oppositions : à la cape noire de Richard, dont sait user la démarche louvoyante de Jean-Michel Boyer, s’appuient la robe et le voile noirs de la veuve qu'il convoite (Clara Pégo). La lumière entre ensuite en scène avec la blancheur qui enveloppe deux femmes, blancheur de la jeune fille innocente aux mains coupées, à la chevelure rousse qui vole, si souple dans sa robe fluide (poignante Rachel Pula), blancheur de la beauté qui s'impose, d’un cou qui se dessine derrière une collerette transparente pour souligner le port de reine d’Aurore Gobert dans le rôle d’Anne Warwick, future femme de Richard. Le spectateur verra ainsi deux comédiennes pour interpréter le rôle de Lady Ann – robe blanche, robe noire.

L’esthétique joue sur les oppositions : à la cape noire de Richard, dont sait user la démarche louvoyante de Jean-Michel Boyer, s’appuient la robe et le voile noirs de la veuve qu'il convoite (Clara Pégo). La lumière entre ensuite en scène avec la blancheur qui enveloppe deux femmes, blancheur de la jeune fille innocente aux mains coupées, à la chevelure rousse qui vole, si souple dans sa robe fluide (poignante Rachel Pula), blancheur de la beauté qui s'impose, d’un cou qui se dessine derrière une collerette transparente pour souligner le port de reine d’Aurore Gobert dans le rôle d’Anne Warwick, future femme de Richard. Le spectateur verra ainsi deux comédiennes pour interpréter le rôle de Lady Ann – robe blanche, robe noire.

Deux comédiens aussi pour le rôle de Marguerite d’Anjou, veuve du roi Henry VI : Patrick Chevillard et Claude Samsoën assument parfaitement de leurs voix puissantes le rôle de la femme combattive qui a tenu tête à Richard. Leur énergie s’impose. Comme celle de Jacqueline Chevallier, dans le rôle de la duchesse d’York : une silhouette presque frêle sous une couronne de cheveux argentés, mais une force dans le personnage de vieille femme mourante encore aspirée par l’ambition. Un jeu dans les couleurs aussi, dans les matières : les satins brillent, comme les parements dorés, les colliers de perles, les verts et les rouges sont profonds, le bleu tendrement clair... beaucoup de recherche pour donner l'illusion de la richesse et de la pompe de la monarchie. Les sentiments sont bas, la grandeur est dans la démarche, dans le geste mesuré, dans une crinoline qui ondule. L'œil est capté par les plis d'une robe, le volume d'une coiffure extravagante, un maquillage outrancier. Shakespeare, ce n'est pas la demi-mesure. Les comédiens l’ont compris. L’excellence de leur travail, comme le choix d’une mise en scène épurée, ont rendu possible l’alliance entre la voix du grand dramaturge anglais du XVIº siècle et la poésie d’une langue contemporaine. Les Reines ont pris le pouvoir ce soir-là.

Un jeu dans les couleurs aussi, dans les matières : les satins brillent, comme les parements dorés, les colliers de perles, les verts et les rouges sont profonds, le bleu tendrement clair... beaucoup de recherche pour donner l'illusion de la richesse et de la pompe de la monarchie. Les sentiments sont bas, la grandeur est dans la démarche, dans le geste mesuré, dans une crinoline qui ondule. L'œil est capté par les plis d'une robe, le volume d'une coiffure extravagante, un maquillage outrancier. Shakespeare, ce n'est pas la demi-mesure. Les comédiens l’ont compris. L’excellence de leur travail, comme le choix d’une mise en scène épurée, ont rendu possible l’alliance entre la voix du grand dramaturge anglais du XVIº siècle et la poésie d’une langue contemporaine. Les Reines ont pris le pouvoir ce soir-là.

GALERIE PHOTOS : ROI REINES D’après les pièces RICHARD III de William SHAKESPEARE et LES REINES de Normand CHAURETTE

| PARTAGER |

Laisser un commentaire