Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville

Conférence de Jean-Claude Curtil

L’association La Sylve avait invité samedi 3 octobre au Centre culturel Jean-Claude Curtil, qui, habitant Ermenonville depuis l’enfance, s’est passionné pour l’histoire d’un village qui reste à jamais lié à Jean-Jacques Rousseau et dont il parle avec émotion. Guide bénévole et érudit du Parc Jean-Jacques Rousseau pendant trente ans, Président de l’association Présence de Nerval, il a consacré plusieurs ouvrages à Ermenonville et aux hôtes prestigieux de cette région de l’Oise.

Ermenonville, entre Senlis et la Brie

Ermenonville, qui ne compte même pas mille habitants, est une bourgade assez modeste, dit Jean-Claude Curtil, avec des maisons toutes simples en grès recouvert de plâtre. Pas de centre, quelques places. Juste une rue, entre Meaux et Senlis.

Ermenonville, qui ne compte même pas mille habitants, est une bourgade assez modeste, dit Jean-Claude Curtil, avec des maisons toutes simples en grès recouvert de plâtre. Pas de centre, quelques places. Juste une rue, entre Meaux et Senlis.Il a été construit sur une cassure de terrain entre la plaine de Brie et Senlis, la ville royale. Comme il fallait une route entre Senlis et les marchés de l’est, au X° siècle les Comtes de Senlis ont eu l’idée de la faire passer par un marécage qui la protégerait en quelque sorte des pillards et des invasions. C’est là que fut édifié un château fort, sur les bases duquel le château que nous connaissons aujourd’hui a été construit en 1735, sous Louis XV.

Ermenonville est donc simplement un château, et les maisons qui l’entourent sont celles de tous ceux qui travaillaient pour ce château.

Quelques pages d’histoire

Avant d’aborder le cœur de son sujet, le conférencier tourne quelques pages pour montrer que ce village d’Ermenonville reste un témoin des heures marquantes du passé. En 1358, la première révolution populaire, la Jacquerie, démarre dans le Beauvaisis, les paysans et bourgeois s’insurgent contre la noblesse et attaquent la forteresse d’Ermenonville.

En 1429, Jeanne d’Arc traverse la région. Jean-Claude Curtil ne ménage pas son enthousiasme pour faire revivre cette extraordinaire épopée d’une jeune fille devenue chef d’armée et parcourant les campagnes à califourchon sur son cheval !

Plus tard, à la fin du XVI° siècle, c’est la silhouette de Henry IV accompagné de Gabrielle d’Estrées qui se profile dans les allées du parc du château. Le roi avait en effet donné Ermenonville à l’un de ses plus fidèles compagnons d’armes, Dominique de Vic, qui se fit une joie de l’y inviter, dans un petit pavillon qui fut ensuite détruit, « La belle Gabrielle ».

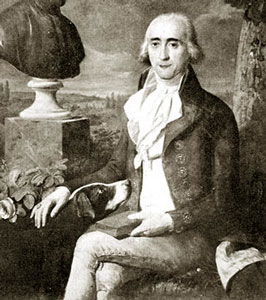

Le Marquis René-Louis de Girardin

Au XVIII° siècle, René Hatte, fermier général de Louis XV, achète le château. Sa fille épouse le Marquis Alexandre de Girardin, dont elle a un fils, René-Louis.

Au XVIII° siècle, René Hatte, fermier général de Louis XV, achète le château. Sa fille épouse le Marquis Alexandre de Girardin, dont elle a un fils, René-Louis.Celui-ci aura la chance de parcourir l’Europe, envoyé par Stanislas Leszczynski, ancien roi de Pologne et duc de Lorraine, à la recherche des meilleurs artisans dont il attendait qu’ils embellissent ses villes de Nancy et Lunéville. Le jeune homme aura ainsi l’occasion de d’apprendre, d’étendre sa culture, de faire des rencontres et notamment de découvrir toutes sortes de jardins et de s’aviser que si les jardins à la française entourent de nombreux manoirs, l’Italie propose des tracés moins rectilignes et plus attrayants.

Quand il rentre en France, en 1766, son grand-père, René Hatte est mort, lui laissant le château d’Ermenonville et sa fortune. Mais il est bien déçu par le château, souligne Jean-Claude Curtil, car il découvre une bâtisse construite sur un château fort, ceinte d’énormes murs, percée de portes à pont-levis et entourée de marécages. Pourtant il prend le temps de réfléchir et parcourt les différents étages sans jamais être séduit par ce qu’il voit au dehors. Il pousse l’exploration jusqu’à la toiture et ce n’est que du haut des cheminées qu’il comprend que de ce marécage il peut faire un très beau jardin ouvert par des perspectives.

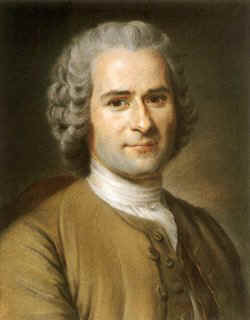

Jean-Jacques Rousseau

A la même époque, Jean-Jacques Rousseau, « sorte de traîne-savates et va-nu-pied qui voyage entre la Suisse et la France », comme s’amuse à le qualifier notre conférencier, publie en 1762 Le Contrat social et L’Emile ou De l’éducation. La chance ne lui sourit pas puisque les deux œuvres sont bientôt interdites. Bien des commentaires seront faits par la suite sur cet homme qui publie un traité d’éducation et confie ses enfants à l’assistance publique. Les différentes interprétations sur cet épisode de la vie du philosophe ne manquent pas, mais Jean-Claude Curtil nous invite à ne pas limiter notre jugement à cette anecdote, car la pensée de Jean-Jacques Rousseau dépasse les contradictions, elle est celle d’un visionnaire qui a influencé la pensée européenne tout entière.

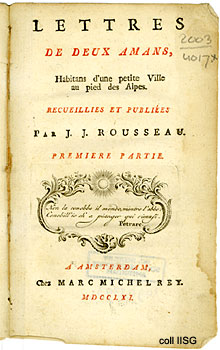

A la même époque, Jean-Jacques Rousseau, « sorte de traîne-savates et va-nu-pied qui voyage entre la Suisse et la France », comme s’amuse à le qualifier notre conférencier, publie en 1762 Le Contrat social et L’Emile ou De l’éducation. La chance ne lui sourit pas puisque les deux œuvres sont bientôt interdites. Bien des commentaires seront faits par la suite sur cet homme qui publie un traité d’éducation et confie ses enfants à l’assistance publique. Les différentes interprétations sur cet épisode de la vie du philosophe ne manquent pas, mais Jean-Claude Curtil nous invite à ne pas limiter notre jugement à cette anecdote, car la pensée de Jean-Jacques Rousseau dépasse les contradictions, elle est celle d’un visionnaire qui a influencé la pensée européenne tout entière.Le roman épistolaire qu’il publie en 1761, Julie ou La Nouvelle Héloïse, rencontre, à l’inverse des deux œuvres précédentes, un succès extraordinaire. L’héroïne Julie et son époux, Monsieur de Wolmar, auquel elle a été mariée contre son cœur, sont installés sur les bords du lac Léman, à Clarens. Après six ans de voyage, Saint-Preux, qui aimait Julie depuis l’enfance, lui rend visite et découvre, outre la femme qu’il n’a cessé d’aimer, le jardin qu’elle a créé.

jeux d’ombre et de lumière sur le sol, des sentiers courbes et de l’eau partout, miroir des couleurs et des formes qu’elle réfléchit, musique aussi. Saint-Preux, parcourant le jardin de Julie, s’étonne : « Ce lieu est charmant, il est vrai, mais agreste et abandonné ; je n’y vois point de travail humain. » A quoi Julie répond : « Il est vrai que la nature a tout fait, mais sous ma direction, il n’y a rien là que je n’aie ordonné. » Plusieurs pages du roman s’attardent sur la description du jardin, que Julie appelle son Elysée. Rousseau y parle « d’allées tortueuses et irrégulières… de gazon mêlé de thym, de marjolaine… de touffes obscures impénétrables aux rayons du soleil… d’une eau limpide et claire circulant parmi l’herbe et les fleurs… de ruisseaux coulant sur un gravier pur… de sources… de canaux plus profonds dans lesquels l’eau calme et paisible réfléchissait à l’œil les objets. »

jeux d’ombre et de lumière sur le sol, des sentiers courbes et de l’eau partout, miroir des couleurs et des formes qu’elle réfléchit, musique aussi. Saint-Preux, parcourant le jardin de Julie, s’étonne : « Ce lieu est charmant, il est vrai, mais agreste et abandonné ; je n’y vois point de travail humain. » A quoi Julie répond : « Il est vrai que la nature a tout fait, mais sous ma direction, il n’y a rien là que je n’aie ordonné. » Plusieurs pages du roman s’attardent sur la description du jardin, que Julie appelle son Elysée. Rousseau y parle « d’allées tortueuses et irrégulières… de gazon mêlé de thym, de marjolaine… de touffes obscures impénétrables aux rayons du soleil… d’une eau limpide et claire circulant parmi l’herbe et les fleurs… de ruisseaux coulant sur un gravier pur… de sources… de canaux plus profonds dans lesquels l’eau calme et paisible réfléchissait à l’œil les objets. »D’un jardin imaginaire au parc d’Ermenonville

René-Louis de Girardin a lu le roman de Rousseau et décide de créer ce type de jardin à Ermenonville, un « jardin en désordre », un anti-Versailles. Sur la stèle qui marque l’entrée du parc, il fait graver les vers suivants, manifestant ainsi un désir de réconciliation entre les hommes, fidèle aux principes du philosophe :

« Le jardin, le bon ton, l’usage

« Le jardin, le bon ton, l’usagePeut- être anglais, français, chinois ;

Mais les eaux, les prés et les bois,

La nature et le paysage,

Sont de tout temps, de tous pays :

C’est pourquoi dans ce lieu sauvage,

Tous les hommes seront amis,

Et tous les langages admis. »

Le domaine comprend alors 150 à 200 hectares, on n’y trouve aucune clôture, aucun mur. Avec malice, le conférencier souligne le contraste avec nos propriétés d’aujourd’hui, cernées de haies, de grillages et de murs ! Aucune parcelle du parc ne reste improductive, les paysans y viennent faire paître leurs vaches, pêcher dans les étangs. Le marécage, drainé par une centaine de manœuvriers écossais, a été transformé en pièces d’eau.

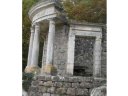

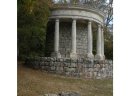

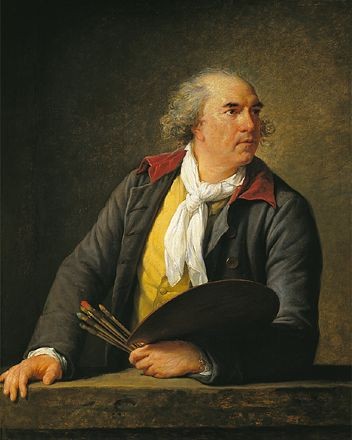

Hubert Robert

Quand Girardin parcourt l’Europe, passe par Rome, Naples, les bords du Rhin et la Hollande, il rencontre de nombreux artistes, comme le graveur Vivant Denon , qui devint en 1802 le premier directeur du musée du Louvre, le sculpteur Jean-Antoine Houdon et Hubert Robert, peintre et paysagiste. Ce dernier, apprenant que Girardin a créé un jardin, vient à Ermenonville et lui donne quelques conseils, notamment celui de construire sur la colline, à droite, un temple à colonnes. Et il lui propose le dessin du « Temple de La Sybille à Tivoli ». Mais Girardin ne veut pas d’une ruine dans son jardin. Une ruine serait pour le visiteur la nostalgie du passé. Il choisit en 1775 de faire édifier le temple de La Sybille, « tel qu’il est aujourd’hui » et de le baptiser Le Temple de la Philosophie. Ainsi ce monument est édifié à la gloire des connaissances humaines. Comme tel il n’est pas achevé et ne le sera jamais. Le temple n’est pas une construction en ruine, mais un édifice en cours de construction. Il y a une entrée, mais pas de porte, pas de toit, l’infini étoilé étant la seule limite à la connaissance. Les colonnes portent les noms de Newton, Descartes, Montesquieu, William Penn, Voltaire, Rousseau.

Quand Girardin parcourt l’Europe, passe par Rome, Naples, les bords du Rhin et la Hollande, il rencontre de nombreux artistes, comme le graveur Vivant Denon , qui devint en 1802 le premier directeur du musée du Louvre, le sculpteur Jean-Antoine Houdon et Hubert Robert, peintre et paysagiste. Ce dernier, apprenant que Girardin a créé un jardin, vient à Ermenonville et lui donne quelques conseils, notamment celui de construire sur la colline, à droite, un temple à colonnes. Et il lui propose le dessin du « Temple de La Sybille à Tivoli ». Mais Girardin ne veut pas d’une ruine dans son jardin. Une ruine serait pour le visiteur la nostalgie du passé. Il choisit en 1775 de faire édifier le temple de La Sybille, « tel qu’il est aujourd’hui » et de le baptiser Le Temple de la Philosophie. Ainsi ce monument est édifié à la gloire des connaissances humaines. Comme tel il n’est pas achevé et ne le sera jamais. Le temple n’est pas une construction en ruine, mais un édifice en cours de construction. Il y a une entrée, mais pas de porte, pas de toit, l’infini étoilé étant la seule limite à la connaissance. Les colonnes portent les noms de Newton, Descartes, Montesquieu, William Penn, Voltaire, Rousseau.  Au pied du temple gisent des colonnes ; des socles sont prêts pour qu’elles y soient érigées, car chacun peut contribuer à l’édification de la connaissance, signale l’inscription « quis hoc perfeciet », mais attention, le faux ne saurait tenir debout : « falsum stare non potest ».

Au pied du temple gisent des colonnes ; des socles sont prêts pour qu’elles y soient érigées, car chacun peut contribuer à l’édification de la connaissance, signale l’inscription « quis hoc perfeciet », mais attention, le faux ne saurait tenir debout : « falsum stare non potest ».Le marquis aimait les tableaux de Poussin, Ruysdael, Le Lorrain, Rubens, et selon ces peintres, un paysage se doit d’être paré de ce que l’on appelait alors des « fabriques », c'est-à-dire ce que l’on y ajoute artificiellement, jets d’eau, ponts, chaos rocheux, stèles. Il en plaça dans son jardin, comme le pont de la Brasserie, la table des mères. Un dessin de Hubert Robert, exposé à l’Art Museum de Cincinatti, illustre bien cette vision du jardin idéal du XVIII° : pas de murs intérieurs, un jet d’eau, une rivière avec des lavandières.

Le désert

Le terme au XVIII° s’applique à un endroit inhabité et abandonné. Jean-Jacques Rousseau parle souvent de son attirance pour des lieux où il est assuré de se promener en solitaire. Or, le domaine d’Ermenonville comprend à l’époque trois parties : au midi, ce que nous appelons aujourd’hui le Parc Jean-Jacques Rousseau, au nord les jardins qui entourent le château (devenu un hôtel) et au nord-ouest un désert. Girardin transforme ce désert de sable et de grès en un jardin, coupe quelques arbres, fait un tracé, garde les bruyères, les fougères, les genévriers et sur la hauteur il construit une sorte de cabane aux murs de grès et au toit de fougères qu’il appelle « la cabane du bonhomme ». Il sait que cette étendue correspond bien au goût de J.J. Rousseau pour « le lieu le plus sauvage, le plus solitaire de la nature», à son désir « d’être le premier mortel qui jamais eut pénétré dans ce désert ».

Le terme au XVIII° s’applique à un endroit inhabité et abandonné. Jean-Jacques Rousseau parle souvent de son attirance pour des lieux où il est assuré de se promener en solitaire. Or, le domaine d’Ermenonville comprend à l’époque trois parties : au midi, ce que nous appelons aujourd’hui le Parc Jean-Jacques Rousseau, au nord les jardins qui entourent le château (devenu un hôtel) et au nord-ouest un désert. Girardin transforme ce désert de sable et de grès en un jardin, coupe quelques arbres, fait un tracé, garde les bruyères, les fougères, les genévriers et sur la hauteur il construit une sorte de cabane aux murs de grès et au toit de fougères qu’il appelle « la cabane du bonhomme ». Il sait que cette étendue correspond bien au goût de J.J. Rousseau pour « le lieu le plus sauvage, le plus solitaire de la nature», à son désir « d’être le premier mortel qui jamais eut pénétré dans ce désert ».Quand les Français de l’époque visitent ces jardins, ils manifestent leur déception : rien à voir, rien à visiter ! Pourtant Joseph II, empereur d’Autriche, vient à Ermenonville. Il arrive un matin de 1777 et Girardin lui montre ce qui lui semble le mieux apprêté. L’empereur, au contraire, demande à voir « le Désert ». Un orage survient, une forte pluie l’oblige à grimper à quatre pattes vers une hauteur pour se mettre à l’abri sous un rocher, qui porte maintenant son nom.

Le promeneur solitaire à Ermenonville

Comme ses visiteurs parlaient souvent au marquis des jardins décrits dans La Nouvelle Héloïse, Girardin souhaita que Rousseau vînt à Ermenonville visiter le domaine qu’il avait remodelé. Il se rend à Paris rue Plâtrière, aujourd’hui rue Jean-Jacques Rousseau, où Jean-Jacques vit alors avec Thérèse, sous le prétexte de lui demander de copier de la musique pour les soirées musicales au château. Le philosophe, qui a longtemps pratiqué cette activité, accepte volontiers. Et c’est ainsi qu’en avril 1778, Girardin peut inviter Rousseau à venir au château en empruntant la chaise de poste de Paris à Louvres, là où un cocher l’attend pour la suite du parcours. Entre Mortefontaine et Ermenonville, notre promeneur solitaire, ravi par la forêt qu’il découvre, descend de la carriole et embrasse les arbres. Il finira le trajet à pied ! Il découvre les jardins de sa propre imagination. Il est séduit particulièrement par le Désert et se repose volontiers dans la « cabane » qui devient ainsi désormais la « Cabane Jean-Jacques Rousseau ».

Les jardins à la française, explique Jean-Claude Curtil, traduisent le désir de montrer la supériorité de l’homme sur la nature, par des tracés rectilignes, des parterres en damiers. Si Rousseau est pris d’émerveillement devant le jardin créé par Girardin, c’est que cette création illustre parfaitement une harmonie entre l’homme et la nature telle qu’il l’avait imaginée pour l’Elysée de Julie. Il admire la petite île au milieu de l’étang et voit qu’elle a été plantée d’arbres de haute futaie dont les fûts s’élèvent comme les colonnes d’un temple. Girardin installera plus tard des musiciens sur cette île qui joueront l’opéra de Rousseau : « Le Devin du village ». Il remarque une pierre sur laquelle il aime à s’accouder pour contempler la partie du jardin qu’il préfère. Devant René de Girardin il dit : « Cet endroit incite à la rêverie », et le marquis aussitôt fait graver sue la pierre « autel de la rêverie »

Les jardins à la française, explique Jean-Claude Curtil, traduisent le désir de montrer la supériorité de l’homme sur la nature, par des tracés rectilignes, des parterres en damiers. Si Rousseau est pris d’émerveillement devant le jardin créé par Girardin, c’est que cette création illustre parfaitement une harmonie entre l’homme et la nature telle qu’il l’avait imaginée pour l’Elysée de Julie. Il admire la petite île au milieu de l’étang et voit qu’elle a été plantée d’arbres de haute futaie dont les fûts s’élèvent comme les colonnes d’un temple. Girardin installera plus tard des musiciens sur cette île qui joueront l’opéra de Rousseau : « Le Devin du village ». Il remarque une pierre sur laquelle il aime à s’accouder pour contempler la partie du jardin qu’il préfère. Devant René de Girardin il dit : « Cet endroit incite à la rêverie », et le marquis aussitôt fait graver sue la pierre « autel de la rêverie » Une gravure de Frédéric Mayer le montre debout, de profil, tenant un bouquet à la main. Ce dessin a été à l’origine de la thèse d’un médecin, nous dit le conférencier, sur l’état de santé du philosophe à l’époque !

Rousseau était arrivé à Ermenonville le 20 mai 1778, il y passe six semaines d’une très grande sérénité et, en apparence au moins, avec un certain bonheur, mais le 2 juillet en rentrant de sa promenade matinale, il est pris d’un malaise et meurt en quelques minutes dans sa chambre en présence de sa femme Thérèse. Une gravure de Moreau le Jeune dessinée sur place le lendemain reconstitue dans les moindres détails ce que fut la chambre de Rousseau. On l’y voit assis, regardant vers la fenêtre ouverte pendant que Thérèse se tourne vers lui, sans doute à son appel.

Rousseau sera enterré le 4 juillet dans l’île des Peupliers, le tombeau édifié dans la journée. Celui que nous voyons aujourd’hui a été dessiné par Hubert Robert et construit deux ans plus tard. Jean-Claude Curtil se plaît à penser que ces peupliers qui s’élèvent autour du tombeau illustrent l’envol de la pensée du philosophe.

Rousseau sera enterré le 4 juillet dans l’île des Peupliers, le tombeau édifié dans la journée. Celui que nous voyons aujourd’hui a été dessiné par Hubert Robert et construit deux ans plus tard. Jean-Claude Curtil se plaît à penser que ces peupliers qui s’élèvent autour du tombeau illustrent l’envol de la pensée du philosophe. Quant à Thérèse Levasseur, la compagne de Rousseau, surprise par Girardin avec le palefrenier, elle fut chassée d’Ermenonville. Elle s’installa au Plessis où elle est encore enterrée. Les relations entre elle et René de Girardin n’ont jamais été excellentes : il détenait le manuscrit des Confessions qu’il a fini par lui remettre aux pires moments de la Terreur. Ce manuscrit, J.C. Curtil dit l’avoir eu en main avec une grande émotion. Il se trouve maintenant à la bibliothèque de l’Assemblée Nationale.

En juillet 1794, malgré la résistance de Girardin, le corps de Rousseau est transféré au Panthéon. Girardin quittera alors Ermenonville pour Vernouillet, non loin de Saint-Germain-en-Laye, où il mourra en 1808 sans être jamais revenu dans ce domaine qu’il avait créé.

Jean-Jacques Rousseau ne sera passé à Ermenonville que pour y voir des jardins et y mourir, mais ce qui est émouvant, dit l’historien, c’est la correspondance entre Ermenonville, sa nature, son jardin, sa beauté et l’œuvre de Rousseau.

Le domaine du château d’Ermenonville connaîtra bien d’autres hôtes et subira des transformations : devenu la propriété de la famille Radziwill, puis celle d’Ettore Bugatti, il est ensuite morcelé, le château occupé un moment par une secte. Le Parc Jean-Jacques Rousseau est maintenant accessible à tous et géré par le Conseil Général. De son côté, le château est devenu un hôtel et a retrouvé sa dignité et sa beauté.

L’auditoire du conférencier a été conquis par son évocation concrète d’un lieu prestigieux de notre région et du penseur qui y a marqué ses pas. L’exposé a été attrayant, notamment grâce à la projection de nombreuses illustrations, gravures, peintures ou affiches, représentant Ermenonville et le Promeneur Solitaire ; il a aussi suscité le désir de lire ou de relire La Nouvelle Héloïse…d’errer entre les phrases de Rousseau et les bosquets de l’Elysée…

Nous publions cet article avec l’aimable autorisation de Monsieur Curtil qui a bien voulu y apporter quelques corrections. Le conférencier se tient à la disposition de toute association qui souhaiterait organiser de nouvelles rencontres sur la région d’Ermenonville, Jean-Jacques Rousseau et Gérard de Nerval.

Bibliographie :

- Ermenonville, la glaise et la gloire

- Les jardins paysagers d’Ermenonville, ed. Monelle Hayot à Saint-Rémy en l’eau

- Dans le Valois sur les pas de Gérard de Nerval, édité par l’Office du Tourisme d’Ermenonville

- Les derniers loups d’Ermenonville, Cap Région éditions à Noyon

- A paraître prochainement : Ermenonville, un lieu-dit le Désert,

avec une préface de Jean-Pierre Babelon, conservateur du musée Jacquemart-André et de l’abbaye de Chaalis.

| PARTAGER |

1 commentaire

Commentaire de: jozwak-rosinski Visiteur

Merci pour cet article : il a le mérite de donner un bel aperçu de l’histoire de ce lieu "magique" ! je suis née à montagny-sainte-félicité… à quelques kilomètres d’Ermenonville, il y a plus de 66 ans mais mon âme garde en mémoire tant d’images de mon enfance, images restituées dans mon oeuvre créative que je vous invite à consulter sur mon sîte ! rien ne se perd, tout est transposé,nous sommes dans la "conquête" de territoires jamais oubliés ! merci à mr courtil bien évidemment !