Prénom Masque

Écrit et mis en scène par Nebil Daghsen

Collaboration artistique :

Lucile Latour (chorégraphie)

Valérie Maureau (dramaturgie)

Samedi 7 novembre

C’est sombre et lumineux.

Sombre par l’histoire elle-même, les costumes, l’atmosphère, l’obscurité qui s’installe sur le plateau.

Lumineux, parce qu’il y a la prose poétique de Nebil Daghsen, ainsi que la lumière travaillée par Louis Chevallier, et parce que la jeunesse de la troupe est créative et enthousiaste.

Avant spectacle, les comédiens sont déjà en place dans le hall du centre culturel, figés dans un justaucorps noir. Prélude à la gravité de la scène qui se jouera ensuite. Bientôt une sorte de bourdonnement lointain, intersidéral place le spectateur hors du temps et de l’espace connus. Des silhouettes noires se déplacent, se figent, oscillent, dansent. Elles s’emparent de masques. Au fil du spectacle, une voix, parfois un chœur, du fond de la salle, accompagne l’action, donne quelques repères temporels ou spatiaux : « Saison pourpre… saison mélancolie… au café… au conseil municipal… pendant la garde à vue … » Le spectateur est dans un ailleurs, hors du réel, dans un monde d’âmes muettes, d’esprits qui vivent et s’animent autour des humains, tout à son plaisir de suivre une chorégraphie très étudiée. La lumière joue sur les pieds nus, s’arrête sur les masques fantastiques, presque effrayants, de ficelle, de fourrure, de tissu, dont les yeux sont vides, oripeaux qui pendouillent au bout d’un bras, ou tas de laine blonde isolé dans la lumière à l’avant-scène.

C’est de ce petit tas informe que viendra l’horreur. Qu’on ne s’y trompe pas, on n’est pas là pour rêvasser tranquillement, porté par le mouvement des corps ou la métaphore du verbe. L’auteur casse la magie, il faut quand même affronter la réalité. Celle d’un atroce fait divers. La mort d’une petite fille, torturée avant d’être abandonnée au bord d’une autoroute en 1987. Ce n’est pas dit aussi brutalement. La violence est masquée, étouffée, on la découvre peu à peu. Et c’est presque pire.

Ainsi, à côté du monde des âmes, inoffensives, presque aériennes, il y a le monde des humains, souvent brutal. Ceux du village voisin de l’autoroute et qui a été confronté au drame : Qui est cette petite fille ? Quel est son nom ? Où l’enterrer ? Où chercher le coupable ? Chez les habitués du café, chez le garagiste, parmi les Arabes ? Car il faut un coupable. Peu importe que l’on se trompe, Madame le maire a peur, il faut faire justice.

Portrait des humains ordinaires : l’instituteur scrupuleux, l’émigré qui rentre au pays (Rémy Chevillard), le garagiste raciste (Hadi Rassi), rude et méprisant à l’égard de son jeune apprenti arabe qui bégaie (Clément Garcia), l’inspecteur de police (Alexandre Cattez), le couple qui rentre en Afrique du Nord dans une voiture trop chargée, la foule prête à lyncher, et le maire du village, une femme forte et lâche (remarquable Aurélie Gourvès) aux prises avec son conseil municipal. A la moindre occasion, l’arrière-plan historique fait surface, la guerre d’Algérie. Les deux clans sont présents avec des rancunes encore vives et se jettent à la face un père tué qui par le FLN, qui par le général Massu.

Et la fillette ? Elle est là, réapparaît, portée par l’émouvante et frêle Léa Mécili, petite âme qui erre et cherche son nom au royaume des ombres. L’auteur dit avoir été influencé par la culture des Indiens Navajos chez qui « le prénom est enrobé de secrets et de mystères et souvent masqué par divers surnoms ». Une manière de faire appartenir cette enfant à une culture et de donner de la noblesse à son dramatique anonymat.

Jouant ainsi sur deux tonalités, la pièce confronte ésotérisme et quotidien, poésie obscure du langage et trivialité du réel : le monde n’est pas un et rigide, tout ne peut être étiqueté, encadré, répertorié. Autour, à côté de la réalité du monde, il y a ce qui échappe, ce qui est enfoui, mystérieux, inaccessible, entrevu, mais qui a une existence aussi.

Il fallait de l’inventivité pour que puissent coexister ces deux univers sur un plateau. D’abord faire en sorte que l’œil ne soit pas arrêté par un objet/obstacle. Donc un plateau nu pour que seul l’espace existe — investi par la chorégraphie de Lucile Latour — dans lequel les six comédiens incarnent une volonté de donner force au corps en déplacement, au corps porteur de l’âme. Ils sont beaux à regarder, les comédiens, dans ce vide obscur. L’œil s’accroche à la lumière des visages, souligne les masques, suit la diagonale d’une corde au sol. Faisant foin des superstitions du monde du théâtre, la scénographie habille l’espace et les comédiens de cordes. Le filin délimite l’espace au sol et, sur le costume noir, il symbolise une fonction, un rôle : le holster du flic, l’écharpe du maire ou le carcan du coupable désigné.

Guidé par ces repères, le spectateur introduit cohérence et logique dans un labyrinthe poétique, où parfois il s’est égaré. Le plaisir visuel est constant et les comédiens s’incarnent dans leurs personnages en leur donnant chair et force. Grâce à cet engagement et aux choix scénographiques, le spectacle emporte l’adhésion du public, même si un zeste d’hermétisme a pu troubler ou dérouter.

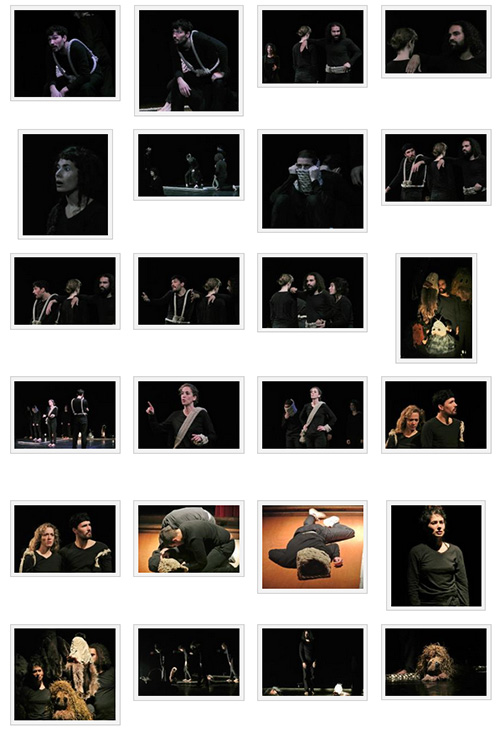

GALERIE PHOTOS :

| PARTAGER |

2 commentaires

Commentaire de: Jacques Bona Visiteur

Commentaire de: daghsen Visiteur

Merci pour ce beau retour Marie Louise,

Au plaisir de vous faire découvrir notre nbouvelle création.

Outre les belles qualités rapportées par Marie-Louise, j’ai beaucoup apprécié la relation de ce cérémonial aux fondements archaïques du théâtre tragique : l’utilisation de masques énigmatiques (afin d’approcher un dieu improbable ?), les figures dansées, le chœur grec et toute la scénographie qui composent le rituel propre à donner un nom à la misérable petite morte ; elle s’appellera « Hiroshima » ai-je compris, et ce nom convient à son ombre errante sur les lieux.

Ayant omis de lire la notice proposée avec le programme, j’ai trouvé cependant le propos général difficile à suivre sans les indications préliminaires : sans doute est-ce une des vertus du théâtre contemporain que de s’approcher de l’expression actuelle des plasticiens, lesquels, par leurs installations demandent beaucoup de participation mentale à leurs spectateurs. La représentation ne peut plus faire l’économie d’un discours ou/et d’un débat d’accompagnement. Faut-il s’en réjouir ? En tous cas, avec Prénom Masques, l’expérience valait la peine.