La chaleur nous trompe. La chaleur est un leurre. Elle fait croire à la grande solidarité universelle de la sueur. Chacun.e souffre, chacun.e sue, chacun.e cherche la fraîcheur. L’Égalité gravée aux frontons communaux trouve enfin sa confirmation. Le fécond comme le fainéant mouillent leur chemise dans un bel ensemble chaleureux. Qu’elle soit noire ou blanche, la peau du front s’humecte d’inconvenantes gouttelettes. Le moindre homoncule baigne dans la canicule comme le plus majuscule des locataires du Kremlin ou de la Maison Blanche. Les cités interdites n’ont rien à lui interdire. Elle est sans peur et sans reproche. Cette augmentation conjoncturelle du niveau du mercure dans le fin canalicule de verre du thermomètre voudrait faire de la canicule une grande démocrate. N’en croyons rien ! Les catastrophes, les guerres et les famines comme les vagues de chaleur se brisent sur les mêmes désespoirs. La chaleur tue. L’année dernière, rien qu’en Europe (où on les compte encore), elle a fait 65.000 morts de plus. Des morts qui étaient surtout des mortes ! C’est la même chanson à perpétuité. Les délaissées, les exclues, les vulnérables sont toujours en première ligne des crimes contre l’humanité. Qui laisse la planète cuire à petit feu d’année en année ? Qui laissent fondre les glaciers et les banquises ? Qui arrache aux montagnes leurs blanches aubes de neiges éternelles ? Qui fait bouillir les algues et les poissons dans des flaques, méphitiques reliques des lacs et des étangs ? Qui laisse Mohamed le vieux malien enterrer un à un ses enfants au bout du jardin, dans les sables dévorants du désert ? Le sirocco aride a séché ses yeux comme il avait desséché le cœur de sa femme et affamé ses chèvres. Qui laisse fumer les cheminées interminables des centrales thermiques, brûler les flammes des puits de pétrole, s’échapper dans l’atmosphère le gaz naturel ou le méthane, cracher les bouches infernales des réacteurs nucléaires ? Qui calcine les steppes, incendie les forêts primaires, ravage les étendues forestières tutélaires, les poumons de notre univers ? Aux enfants perdus des cités clinquantes de la surconsommation, qui ne propose qu’une guerre de plus, qu’une horreur de plus, pour mieux mitonner la vieille Terre dans le jus saumâtre de ses océans, de ses mers abandonnées aux cadavres et aux sargasses immondes de plastiques impérissables ? Les gratte-ciels agacent le ciel. Le monde n’est supportable que sur les écrans trompeurs des médias. Nos enfants ne veulent plus d’enfant. La canicule est un crime contre l’humanité.

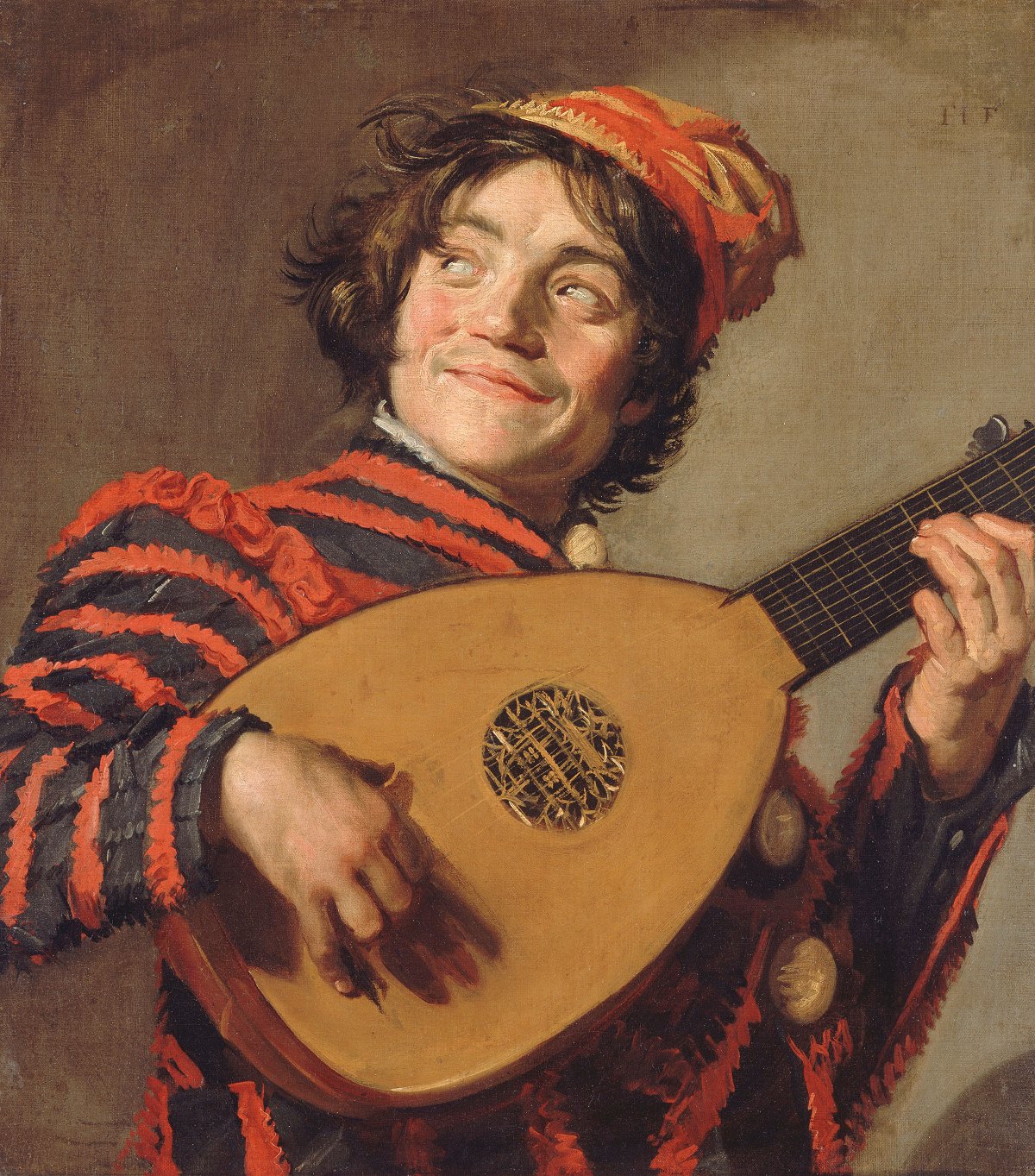

La musique nous jouera-t-elle encore le coup de l’espérance ? La fête sera-t-elle assez forte pour donner la joie aux âmes tristes et l’insouciance aux enfances volées ? Ces jours de fête qui ne laissent plus qu’une toute petite place à la nuit ont le goût d’un sourire arc-en-ciel entre des larmes de pluie. Demain, l’été revient libérer les corps, chauffer les esprits et donner des fourmis dans les pieds. Demain, on dansera à la lumière des nuages quand le soir les enflamme. Demain, on essaiera encore d’oublier. Que résonnent les tam-tams et sonnent les cœurs ! Que la musique couvre de gaité les mauvaises nouvelles ! Allez, tant pis si on dérange avec les flons-flons étincelants des cuivres orange, avec les zim-boum-boums rouges qui bougent les hanches et tapent la semelle, et bravo si les guitares s’en mêlent et pleurent jusqu’à plus d’heure ! La musique est bonne comme l’oubli, comme l’oubli des cris qui ne s’oublient jamais, comme la rage du courage qui perd courage. C’est doux l’oubli des regards d’enfants quand ils ont perdu leur parents, apaisant comme la mer quand elle perd la mémoire des gens qu’elle a noyés. La musique vibre dans les chœurs de voix graves et se soûle d’hymnes vengeurs, calmes et forts pour le bonheur des dictateurs, des prédateurs, des profiteurs, des mangeurs de gosses, des violeurs de corps, des baiseurs d’amours en miettes. Il y a même des musiques pour ceux qui continuent de dévorer le monde en regardant l’heure à leur Rolex. Les tempêtes vont arriver demain. Joue sur ton piano noir, souffle dans le bois d’ébène de ta clarinette, tape sur la peau tendue de ton tambour ventru, à la peau tannée par les soirs de victoire. Vive la fête et vive l’oubli ! Vive le vin quand il est roux et la bière quand elle déborde sur la nappe à carreaux. Vive la fête et vive le vent d’été qui étire la nuit jusqu’au bord de la mer, toujours la même la mer, la même odeur de mère, ses embruns, ses mêmes baisers qu’elle dépose sur tes pieds tels des coquillages roses et zébrés. Si tu les mets à l’oreille tu entends ta mère qui te dis : « Tu as trop bu, il faut rentrer ». Vive la musique et vive l’été ! Vive les vacances et les souvenirs d’enfance, quand on s’endormait à pas d’heure dans les bras de maman, fatigué du bruit des gens qui crient plus qu’il ne chantent des chansons à boire, des chansons à croire que quand ils ont bu, ce sera toujours la fête, avec des frites et des amoureux, des lampions, des serments, des caresses des yeux qui donnent l’espoir que jamais on ne se dira adieu. Vive la fête et l’oubli des défaites.

Une nouvelle lettre de Mathurine

Ma chère amie,

Cette fois le festival pour adultes est terminé, mais il se poursuit encore pendant presqu'une semaine à destination de ceux que l'on appelle les "scolaires". Pour nous il n'y a plus de spectacles le soir, et avec eux ont cessé les animations que l'on pourraient qualifier de périfestivalières, les chants, les danses, les petites restaurations sur place, qu'elles soient assurées par les diverses associations coyennes ou par des professionnels. Vous êtes souvent venue par le passé et vous connaissez la chaude ambiance de notre festival, les retrouvailles, les rencontres, les discussions, toute cette joie partagée, ce rendez-vous annuel que pour ma part je ne voudrais manquer sous aucun prétexte. Quelle chance nous avons !

Laurent Domingos, avant chaque représentation (et du coup il se répète, car s'il y a des spectateurs fidèles qui, comme nous, viennent à tous les spectacles ou presque, il y en a aussi tous les soirs qui viennent là pour la première fois), Laurent, disais-je, se plaît à rappeler combien la sélection du festival se veut variée, présentant toutes les facettes de ce que peut être le théâtre, afin qu'il y en ait pour tous les goûts. Pour prendre deux extrêmes : voyez « Solar », spectacle de masque, absolument muet, triste et lent , énigmatique et poétique ; tout l'oppose à « Britannicus tragic circus », vrai feu d'artifice de danse, de musique et de dérision joyeuse. L'un et l'autre sont très réussis, chacun dans leur genre.

Laurent Domingos, avant chaque représentation (et du coup il se répète, car s'il y a des spectateurs fidèles qui, comme nous, viennent à tous les spectacles ou presque, il y en a aussi tous les soirs qui viennent là pour la première fois), Laurent, disais-je, se plaît à rappeler combien la sélection du festival se veut variée, présentant toutes les facettes de ce que peut être le théâtre, afin qu'il y en ait pour tous les goûts. Pour prendre deux extrêmes : voyez « Solar », spectacle de masque, absolument muet, triste et lent , énigmatique et poétique ; tout l'oppose à « Britannicus tragic circus », vrai feu d'artifice de danse, de musique et de dérision joyeuse. L'un et l'autre sont très réussis, chacun dans leur genre.

Après chaque représentation, nous sommes invités à "un bord de plateau", même si cela se déroule dans le hall d'entrée (sur le plateau lui-même les techniciens s'activent déjà à débarrasser la scène et à installer le nouveau plan de feu pour le spectacle du lendemain). Ce que dans le jargon on appelle un bord de plateau, c'est une discussion informelle avec le metteur en scène et les comédiens (ces métiers pouvant se décliner au féminin, bien sûr) et c'est une occasion assez rare de rencontrer ces gens-là qu'on n'a pas forcément la chance de côtoyer dans la vraie vie. Je n'y reste pas, bien que ce puisse être intéressant, parce que de fait, ça ne l'est pas toujours (intéressant), mais surtout parce que ça s'éternise parfois et que la bienséance fait qu'on n'ose pas s'en échapper. C'est délicat de se lever avant la fin, l'air de dire : Finalement je m'ennuie ! Donc, pour peu que je sois fatiguée, je préfère ne pas m'attarder.

Après chaque représentation, nous sommes invités à "un bord de plateau", même si cela se déroule dans le hall d'entrée (sur le plateau lui-même les techniciens s'activent déjà à débarrasser la scène et à installer le nouveau plan de feu pour le spectacle du lendemain). Ce que dans le jargon on appelle un bord de plateau, c'est une discussion informelle avec le metteur en scène et les comédiens (ces métiers pouvant se décliner au féminin, bien sûr) et c'est une occasion assez rare de rencontrer ces gens-là qu'on n'a pas forcément la chance de côtoyer dans la vraie vie. Je n'y reste pas, bien que ce puisse être intéressant, parce que de fait, ça ne l'est pas toujours (intéressant), mais surtout parce que ça s'éternise parfois et que la bienséance fait qu'on n'ose pas s'en échapper. C'est délicat de se lever avant la fin, l'air de dire : Finalement je m'ennuie ! Donc, pour peu que je sois fatiguée, je préfère ne pas m'attarder.

Au bout du compte, 2023 fut un bon cru. Je note que nous n'avons pas eu de pièce du répertoire dit "classique". C'est rare qu'on ne nous glisse pas un Molière, un Shakespeare ou un quelque autre grand auteur des siècles passés. Mais non, cette année que du contemporain. Je ne m'en plains pas. Il faut vivre avec son temps.

Malgré la diversité des spectacles recherchée par les programmateurs, on observe que certains festivals se caractérisent par un élément récurrent, soit dans le thème, soit dans les procédés. Parfois c'est la présence de vidéo que l'on retrouve dans plusieurs pièces, ou bien c'est la fumée qui envahit le plateau tous les soirs. Je remarque que très souvent, en ce mois de mai 2023, nous avons eu droit, pour notre plus grand bonheur, à de la musique vivante (en live comme on dit maintenant ) : piano, guitares, tambourins et percussions diverses, violon, violoncelle, accordéon, harmonica. Pour plus de la moitié des spectacles, nous avions des musiciens sur scène. C'est bien agréable.

Une année le thème qui se dégageait assez nettement, c'était la femme. Cette année je remarque au contraire que nous avons eu quatre "seul en scène" (« Une vie de pianiste», « À la ligne », « Deux sœurs » et « Truffaut-Correspondance »), tous les quatre remarquables, et que ce n'était que des hommes (dans mes précédentes missives, je ne vous ai rien dit de « Deux sœurs » qui pourtant à mes yeux figurait au Top et méritait d'être primé... mais je ne peux pas tout vous détailler, sinon j'y passerais mes jours et mes nuits).

Une année le thème qui se dégageait assez nettement, c'était la femme. Cette année je remarque au contraire que nous avons eu quatre "seul en scène" (« Une vie de pianiste», « À la ligne », « Deux sœurs » et « Truffaut-Correspondance »), tous les quatre remarquables, et que ce n'était que des hommes (dans mes précédentes missives, je ne vous ai rien dit de « Deux sœurs » qui pourtant à mes yeux figurait au Top et méritait d'être primé... mais je ne peux pas tout vous détailler, sinon j'y passerais mes jours et mes nuits).

Ce qui m'a particulièrement frappée cette année, c'est que de très nombreux comédiens désormais (comédiennes tout aussi bien) ont une assistance vocale sous forme d'un discret micro fixé contre la joue. Ce dispositif leur permet sans doute un jeu plus nuancé, plus intime, et moins fatigant, que lorsqu'il leur faut porter la voix jusqu'au fond de la salle. Vous croirez sans doute que c'est un progrès, que dorénavant on les entendra bien partout. Eh bien détrompez-vous ! Maintenant ils peuvent se permettre de parler à voix basse, de sorte qu'en bordure de scène on ne les entend pas car les baffles acoustiques censés amplifier leur voix sont placés derrière les spectateurs des premiers rangs... qui donc pâtissent du moindre effort du comédien et ne profitent pas de l'augmentation du volume sonore que permet la technique. Le régisseur chargé du son n'a sans doute pas réfléchi à cette question.

On peut penser cependant que cette pratique du micro de théâtre va se généraliser dans les années à venir. À rebours de cette tendance, David Nathanson nous a dit "à l'ancienne" des lettres de François Truffaut d'une belle voix grave, forte et bien timbrée, ce qui n'empêchait nullement toutes les nuances du mépris, de l'ironie et de la tendresse aussi, de la colère et du persiflage. Au demeurant, je ne doute pas que Godard, littérairement assassiné par son camarade des Cahiers du cinéma, ait été humainement assez peu recommandable et on peut comprendre que, la jalousie aidant peut-être, la rivalité à tout le moins, Truffaut ait eu envie de le descendre en règle. Il demeure que l'œuvre de Godard est autrement innovante que celle de Truffaut, lequel critiquait si fort ses aînés quand il était jeune, pauvre et inconnu, mais qui, à son tour, ayant acquis une certaine notoriété, a fait tout comme eux du "cinéma de qualité" dès qu'il en a eu les moyens financiers. Ainsi va le monde. Chaque génération croit tout inventer et s'affirme en critiquant celle qui la précède. Éternelle querelle, les Anciens contre les Modernes, les Impressionnistes contre les Artistes académiques, et la Nouvelle vague contre la vieille marée...

On peut penser cependant que cette pratique du micro de théâtre va se généraliser dans les années à venir. À rebours de cette tendance, David Nathanson nous a dit "à l'ancienne" des lettres de François Truffaut d'une belle voix grave, forte et bien timbrée, ce qui n'empêchait nullement toutes les nuances du mépris, de l'ironie et de la tendresse aussi, de la colère et du persiflage. Au demeurant, je ne doute pas que Godard, littérairement assassiné par son camarade des Cahiers du cinéma, ait été humainement assez peu recommandable et on peut comprendre que, la jalousie aidant peut-être, la rivalité à tout le moins, Truffaut ait eu envie de le descendre en règle. Il demeure que l'œuvre de Godard est autrement innovante que celle de Truffaut, lequel critiquait si fort ses aînés quand il était jeune, pauvre et inconnu, mais qui, à son tour, ayant acquis une certaine notoriété, a fait tout comme eux du "cinéma de qualité" dès qu'il en a eu les moyens financiers. Ainsi va le monde. Chaque génération croit tout inventer et s'affirme en critiquant celle qui la précède. Éternelle querelle, les Anciens contre les Modernes, les Impressionnistes contre les Artistes académiques, et la Nouvelle vague contre la vieille marée...

Mais je dévie de mon propos. Je vous disais que désormais les comédiens ne sont plus obligés de s'exténuer à bien articuler et à parler haut et fort pour se faire entendre, bientôt ils joueront au théâtre comme ils jouent au cinéma (sauf qu'on n'a pas droit à l'erreur, il n'y a qu'une seule prise !). Nous verrons à l'usage si les spectateurs de la vieille école que nous sommes, vous et moi, auront à y gagner. Pour moi, la scène n'est pas le lieu du réalisme et j'avoue qu'une des choses que j'aime au théâtre, c'est précisément la théâtralité.

Mais j'arrête là mon bavardage pour aujourd'hui. Vous me dites que vous irez au festival d'Avignon cet été. Je me réjouis à l'avance de vous y retrouver.

Bien à vous,

Mathurine

Humeur cocasse et mutine. Quand les gens ont perdu le sens des mots, la démence avance la tête haute et le pied léger. Les mensonges ne sont que des songes et les vérités du poil à gratter. Tout est dans tout, sans souci du lendemain. La catastrophe arrive, mais le problème c’est la date des vacances. La France va se prendre quatre degrés dans le thermomètre mais on se demande à quel âge on va pouvoir partir à la retraite. C’est en même temps la guerre et les jeux olympiques. A qui donnera-t-on la médaille en chocolat ? Ce jeu à qui meurt gagne, est-il remboursé par la sécurité sociale ? Je profite de ces lignes pour parler égoïstement de moi-même. Je fais mon coming out. J’y ai bien droit. Je veux déclarer mon ressenti : je suis clown ! Élevé dès la naissance dans un corps qui n’était pas le mien, j’ai enfin trouvé la solution à mon mal de vivre. Grâce aux influenceurs des réseaux sociaux, j’ai découvert que mon vrai père était Zavatta et ma vraie mère Emma la clown. J’ai attendu la disparition de mes parents biologiques pour affirmer ma véritable nature de naissance. Je ne voulais pas les blesser. Mes frères m’ont dit qu’ils n’étaient pas surpris et qu’ils s’en étaient toujours douté. Ma sœur est choquée. Elle ne veut plus que je voie mes neveux. Elle craint que ce ne soit contagieux. Grâce à des amis bien placés, j’ai trouvé les bons médecins, militants et formés à mon genre de transition. Ils m’ont prescrit des anti-dépresseurs à forte dose qui équilibrent définitivement mon humeur. J’attends avec impatience le chirurgien qui me greffera le nez rouge que les traits de ce visage étrange dans mon miroir exige depuis si longtemps. Je ne suis ni homme, ni femme, ni LGBTQI+A, etc. Je suis clown. Je ne suis ni grand, ni migrant, ni incroyant, ni puritain, ni gâté, ni gamin, ni âgé, ni à pied, ni à voile, ni aviateur. Je suis clown ! Et je déborde de projets. Je vais faire rire les petits enfants sous les bombes, danser sous la pluie au milieu des tentes des camps de réfugiés, chanter avec les gens qui rentrent les mains vides après la distribution de rations de survie. La vie est belle. Les gens sont beaux ! On va rire et bien s’amuser. Je compte aussi me présenter aux élections. Je vise la présidence. On m’a dit que j’avais toutes mes chances. L’important n’est-ce pas de sentir son ressenti avec la suffisance indispensable pour décider enfin de changer sa vie avant de mourir raisonnablement de n’avoir rien compris ?

Une nouvelle lettre de Mathurine

Chère amie,

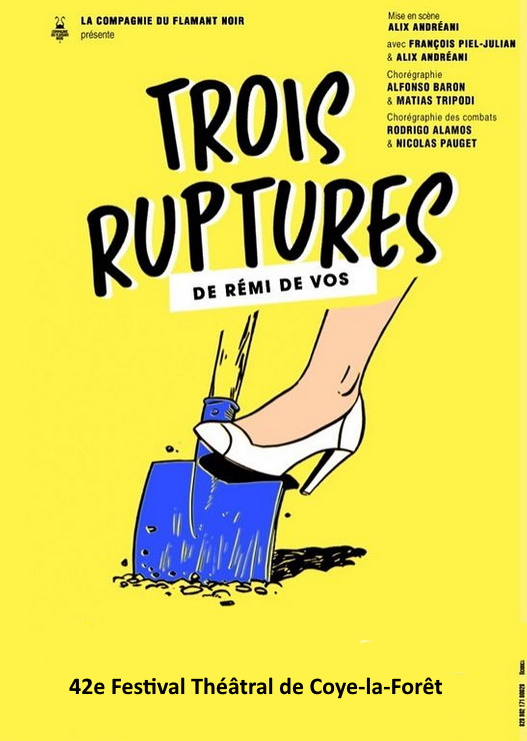

À peine vous avais-je quittée l'autre soir que nous assistions à nouveau à un spectacle sur lequel le public se partageait, entre ceux qui avaient "adoré" et ceux qui trouvait la pièce à tout le moins sans aucun intérêt, voire pire encore. Il s'agissait de « Trois ruptures » de Rémi de Vos. La pièce se compose en fait de trois sketches puisque successivement trois couples (qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, même si ce sont les mêmes comédiens qui les incarnent) trois couples se défont et décident d'en finir, tout cela traité sur un mode "décapant et absurde" disait le prospectus de présentation. Les acteurs au début très élégamment habillés se dévêtent progressivement d'un épisode à l'autre et finissent en sous vêtement (certains ont pu regretter qu'il n'y ait pas eu un quatrième épisode !), sans que l'on comprenne véritablement pourquoi. Le tout était joué de façon chorégraphiée, vive, haute en couleur et assez drôle. Les comédiens étaient excellents et je dois avouer que je me suis amusée.

Mais, justement, c'est bien là le problème ! Les conversations que j'ai pu avoir à la fin du spectacle avec les uns ou les autres m'ont fait réfléchir. C'est toujours la même question : peut-on rire de tout ? Certains grincheux vous diront que de nos jours on ne peut plus rire de rien. Eh bien c'est un fait : on ne peut pas rire de tout et de n'importe quoi. On ne trouverait certainement pas drôle de traiter un "nègre" (c'est intentionnellement que j'emploie ce mot aujourd'hui prohibé) dans une cage comme s'il était un singe. Du moins je ne doute pas que le public de Coye-la-Forêt trouverait ça inadmissible et protesterait vigoureusement. Or pourquoi ce même public trouve-t-il drôle cette scène où un homme, après l'avoir attachée à sa chaise, traite sa femme comme un chien en lui faisant bouffer (excusez la vulgarité du terme, mais c'est celui qui convient en la circonstance) en lui faisant bouffer, disais-je, la pâtée destinée à son animal de compagnie. Ce même homme, à un autre moment de la pièce, fait pleuvoir une poudre blanche sur la femme, en précisant : « Là c'est du talc, mais dans la réalité, c'est de l'essence » et il mime le geste de frotter une allumette pour y mettre le feu. Et là aussi on trouve à rire ! Or, si l'on y réfléchit un peu, on n'assiste à rien d'autre qu'à la représentation d'un féminicide. Comme ça, sans distance, sans réflexion, sans esprit critique, au premier degré. Certains spectateurs (hommes et femmes) ont grincé des dents et je les comprends. Mais que la majorité du public (et moi-même, je le confesse) ait pu rire de cette scène, comme si l'humiliation des femmes et la violence qui leur faite étaient normales et naturelles, pas graves en somme, c'est dire combien la misogynie reste un impensé profondément ancré dans notre société.

Mais, justement, c'est bien là le problème ! Les conversations que j'ai pu avoir à la fin du spectacle avec les uns ou les autres m'ont fait réfléchir. C'est toujours la même question : peut-on rire de tout ? Certains grincheux vous diront que de nos jours on ne peut plus rire de rien. Eh bien c'est un fait : on ne peut pas rire de tout et de n'importe quoi. On ne trouverait certainement pas drôle de traiter un "nègre" (c'est intentionnellement que j'emploie ce mot aujourd'hui prohibé) dans une cage comme s'il était un singe. Du moins je ne doute pas que le public de Coye-la-Forêt trouverait ça inadmissible et protesterait vigoureusement. Or pourquoi ce même public trouve-t-il drôle cette scène où un homme, après l'avoir attachée à sa chaise, traite sa femme comme un chien en lui faisant bouffer (excusez la vulgarité du terme, mais c'est celui qui convient en la circonstance) en lui faisant bouffer, disais-je, la pâtée destinée à son animal de compagnie. Ce même homme, à un autre moment de la pièce, fait pleuvoir une poudre blanche sur la femme, en précisant : « Là c'est du talc, mais dans la réalité, c'est de l'essence » et il mime le geste de frotter une allumette pour y mettre le feu. Et là aussi on trouve à rire ! Or, si l'on y réfléchit un peu, on n'assiste à rien d'autre qu'à la représentation d'un féminicide. Comme ça, sans distance, sans réflexion, sans esprit critique, au premier degré. Certains spectateurs (hommes et femmes) ont grincé des dents et je les comprends. Mais que la majorité du public (et moi-même, je le confesse) ait pu rire de cette scène, comme si l'humiliation des femmes et la violence qui leur faite étaient normales et naturelles, pas graves en somme, c'est dire combien la misogynie reste un impensé profondément ancré dans notre société.

Que dire encore à propos de cette pièce ? Tout comme les enfants se complaisent à un certain âge à répéter caca-bouda-crotte, on a l'impression que certains auteurs croient démontrer leur audace et leur liberté en accumulant les gros mots ou en multipliant les plaisanteries osées. Or ces mots graveleux, par exemple "salope..., enculé... " (excusez-moi de les reproduire ici, mais ils sont nécessaires à ma démonstration), ces mots dans leur utilisation brute, sans distanciation critique, sont le plus souvent sexistes ou homophobes. On pouvait trouver par exemple que la deuxième histoire, celle du pompier, comme ça juste pour la blague, était purement gratuite et l'allusion, disons-le tout net, de mauvais goût. Que veut dire l'auteur au juste avec ces trois ruptures ? Veut-il simplement s'amuser et nous faire complices de ses jeux infantiles ?

Que dire encore à propos de cette pièce ? Tout comme les enfants se complaisent à un certain âge à répéter caca-bouda-crotte, on a l'impression que certains auteurs croient démontrer leur audace et leur liberté en accumulant les gros mots ou en multipliant les plaisanteries osées. Or ces mots graveleux, par exemple "salope..., enculé... " (excusez-moi de les reproduire ici, mais ils sont nécessaires à ma démonstration), ces mots dans leur utilisation brute, sans distanciation critique, sont le plus souvent sexistes ou homophobes. On pouvait trouver par exemple que la deuxième histoire, celle du pompier, comme ça juste pour la blague, était purement gratuite et l'allusion, disons-le tout net, de mauvais goût. Que veut dire l'auteur au juste avec ces trois ruptures ? Veut-il simplement s'amuser et nous faire complices de ses jeux infantiles ?

Rémi de Vos reconnaît lui-même que peut-être il ne pourrait plus écrire une telle pièce après #me-too et les revendications des mouvements féministes. Mais apparemment de nombreuses troupes, sans distanciation, continuent à vouloir la monter, et l'auteur, sans remise en cause réelle, continue à en accorder les droits.

Ces querelles (amicales et policées, je précise) qui se sont exprimés après la représentation de « Trois ruptures » me font penser à une polémique très vive (14 commentaires, un record !) qui s'était développée sur le blog COYE29 en 2013, un peu sur le même thème, à la suite d'un spectacle que certains avaient trouvé "génial" et d'autres "détestable". Il s'agissait d'une pièce d'Israël Horowitz intitulée « Le premier ». http://coye29.com/blogs/blog2.php/2013/05/31/le-premier

Aujourd'hui, encore plus qu'il y a dix ans, les propos et les comportements sexistes ne peuvent en toute innocence faire l'objet d'un spectacle prétendument comique. Je suis reconnaissante aux spectateurs critiques qui m'ont ouvert les yeux et m'ont aidée à la réflexion. C'est un des plaisirs de notre festival de pouvoir librement échanger les points de vue à la sortie, au-delà de "j'ai aimé" ou "je n'ai pas aimé." Car les goûts et les couleurs, c'est entendu, ne se discutent pas. Mais les réalisations théâtrales, les discours explicites ou sous-jacents qu'elles portent, doivent pouvoir être disputées sans restriction.

À bientôt, ma chère amie,

Votre toujours fidèle

Mathurine

Ma très chère amie,

Je m'étais promis de vous envoyer quelques nouvelles de notre festival théâtral (le quarante-deuxième, vous rendez-vous compte ?). Mais les spectacles se succèdent depuis plus d'une semaine (nous n'en avons manqué aucun), sans que je vous aie rien écrit. Excusez-moi, chère amie, je ne vous oublie pas, c'est le courage qui me manque. L'absence de Nathalie, qui tous les soirs faisait des photos, a beaucoup affecté Marie-Louise qui, du coup, a renoncé à la tâche qu'elle s'était assignée et qu'elle a remplie avec succès pendant de nombreuses années : faire en sorte que tous les spectacles sans exception fassent l'objet d'un article sur le blog COYE29 . Et cette année, rien ! Une grande paresse généralisée s'est abattue sur tous les rédacteurs. Ce qui démontre bien, a contrario, (s'il était nécessaire de démontrer une évidence) que le rôle de Marie-Louise était essentiel.

Que voulez-vous ? Les années passent et il arrive un moment où il faut chercher le relais. Marie-Louise n'a pas trouvé quelqu'un pour la remplacer et on s'aperçoit que c'est dommage. Pour ce qui concerne la présidence du festival, la transmission s'est faite depuis l'année dernière puisque Jean-François Gabillet, co-fondateur du festival et donc sur le pont depuis quarante ans, a laissé la place à un petit jeune (ne voyez pas dans cette expression une marque péjorative, mais bien plutôt un signe d'affection puisque Laurent Domingos, le nouveau président du festival, a l'âge de mes enfants). Quant à la direction artistique, elle a été confiée cette année à David Nathanson. Ainsi, avec une équipe rénovée et rajeunie, pouvons-nous espérer que le festival continuera à vivre aussi longtemps qu'il a déjà vécu et que nous mourrons avant lui (regardons les choses en face, chère amie, dans quarante-deux ans, ni vous ni moi ne serons encore là pour participer tous les soirs à cette grande fête du théâtre).

.Venons-en à la programmation de cette année. Nous avons eu jusqu'à présent trois spectacles sortant nettement du lot, dans l'ordre chronologique de passage au festival : « Une vie de pianiste », « À la ligne » et « Deux sœurs ». Dans la conversation, Laurent Domingos avait affirmé : « Cette année le festival sera plus consensuel que l'année dernière. » Je n'en suis pas très certaine : si l'unanimité absolue s'est faite sur les deux premiers spectacles que je vous ai cités, vraiment hors du commun, nombreuses pièces m'ont paru de bonne tenue, mais sans être renversantes, et deux, contrairement à ce qu'affirmait Laurent, ont été nettement clivantes : « Pièce en plastique » et « J'ai si peu parlé ma propre langue ». Ce sont des spectacles qui se veulent critiques, alliant le grotesque et la caricature jusqu'à l'outrance et le "mauvais goût", comme dans les comédies grinçantes du cinéma italien des années 70 (souvenez-vous dans notre jeunesse, « Les monstres » de Dino Risi, « La grande Bouffe » de Marco Ferreri ou encore « Affreux, sales et méchants » d'Ettore Scola. Souvenez-vous aussi comme « Hara Kiri », pouvait être de "mauvais goût" : « Bal tragique à Colombey, un mort ! ». Ici une femme en robe à paillettes enfile une veste de militaire pour nous servir le discours de De Gaulle à Alger « Je vous ai compris ! »). Évidemment, si on n'apprécie pas ce genre d'humour provocateur, on ressort de la salle de méchante humeur ! J'ai entendu des critiques très sévères à la sortie de « J'ai si peu parlé...», comme quoi le jeu des comédiennes ressemblait à de l'improvisation et qu'on se serait cru dans un spectacle amateur ; à quoi je réponds : oui, c'est vrai, pour la bonne raison qu'elles jouaient le rôle d'intervenantes à la radio qui parlaient en direct et qui donc effectivement improvisaient, se trompaient, se reprenaient ... mais c'était les personnages qui improvisaient, pas les comédiennes, qui étaient très pros, au contraire ! Au demeurant , le spectacle ne m'a pas emballée, l'ensemble était assez foutraque et désordonné... Malheureusement personne ne s'étant exprimé sur le blog, nous n'avons plus de lieu pour polémiquer et découvrir les points de vue divergents.

Je ne vous en dirai pas plus pour aujourd'hui car nous avons encore six jours de festival devant nous. À l'occasion, allez voir « Une vie de pianiste » : outre que le musicien est prodigieux de virtuosité, il parle avec beaucoup d'humour de son apprentissage dans la Roumanie de Ceausescu et de son exil en France. On passe en sa compagnie une excellente soirée.

.Mais surtout, je vous recommande très vivement « À la ligne » (d'après le livre de Joseph Ponthus, qui a fait l'objet de plusieurs adaptations, mais qui est ici mis en scène et joué par Mathieu Létuvé, absolument exceptionnel). Le théâtre est un art difficile et exigeant, ici tout est parfait : le texte à lui seul est déjà très fort ; la mise en scène et la scénographie sont intelligentes et toujours signifiantes (rien de gratuit dans les déplacements des éléments de décors, et ce sont des moments de respiration indispensables à la poursuite du récit, qui est souvent très dur, à la limite du supportable) ; la lumière froide des néons correspond exactement au monde du travail, contrastant avec la lumière plus jaune de la maison et des temps de repos ; le jeu de l'acteur est généreux et puissant, sincère et totalement engagé, en connivence avec le musicien électro, discret en fond de scène. La salle était debout pour applaudir. Je ne sais pas si le spectacle tourne encore ; si oui, j'ai une recommandation à vous faire : lâchez tout et acceptez de faire des kilomètres pour le voir. À défaut, lisez le livre, c'est un témoignage impressionnant (superbement écrit) sur le travail dans les usines de l'agroalimentaire en Bretagne. C'est le pendant contemporain de « L'établi », ce livre de Robert Linhart qui décrivait, dans les années 70 du siècle dernier, le travail à la chaîne dans les usines d'automobile. À cinquante ans de distance, Linhart et Ponthus, deux intellectuels travaillant en usine tirent de cette expérience une grande œuvre littéraire.

Il faudrait que je prenne le temps de vous en parler plus longuement mais dès ce soir un nouveau spectacle nous attend.

Donc je vous quitte, très chère amie, et vous assure de mes plus fidèles pensées.

Votre fidèle Mathurine

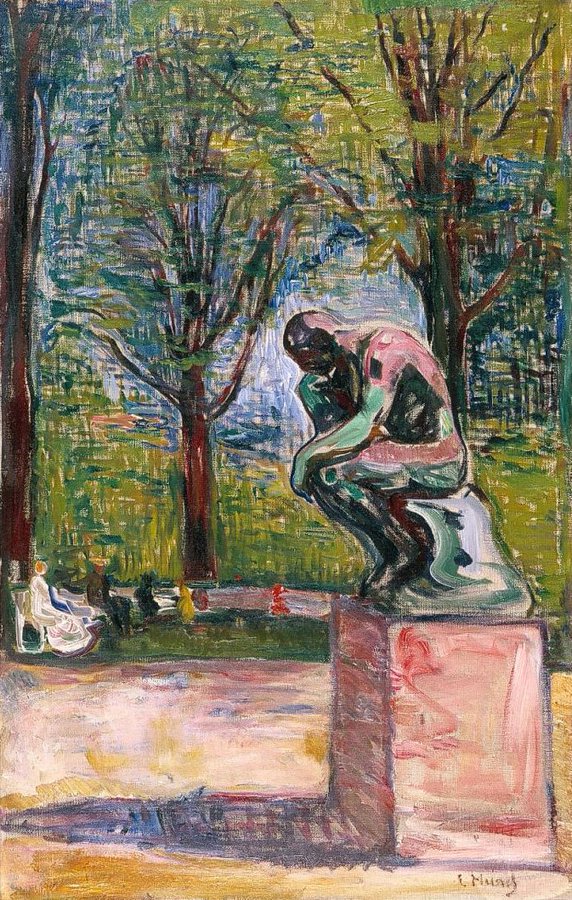

Ah, les hommes et le déni viril ! « C’est pas faux… » finissent-ils par concéder en se grattant le rêche qui hérissonne leur menton. Ne me dites pas qu’ils sont plus bêtes que les autres, les hommes. Ne soyons pas misandres. Ils savent développer sagacité, foi et clairvoyance mais à des propos qui leur sont propres. Ils ont entre eux de si âpres discussions avec des idées si arrêtées qu’ils ne devraient guère s’étonner de ne jamais progresser. Toutefois certains chiffres les jettent soudain dans un silence abyssal où résonne à peine l’écho d’un agacement circonspect. Les violeurs et les incesteurs sont à 90% des hommes et ils sont de l’entourage de leurs victimes. Les personnes enfermées derrière les grilles de notre système carcéral sont des hommes à 98%. Les responsables des accidents mortels sur notre réseau routier, et souvent leurs victimes, sont des hommes à 85%. Depuis des temps immémoriaux, la plupart des violences sont commises par des hommes. Les crimes de guerre, les massacres, les génocides, les viols de masse, sont commis par des hommes. « C’est pas faux » se creusent-ils la tête dans la position classique du penseur de Rodin. Sans plus. On note. On vous répondra plus tard. Certes ils sont conscients du problème. Ils sont prêts à mesurer sa réalité et catastrophés par ses conséquences dramatiques. Ils regrettent amèrement les souffrances des victimes, enfin celles qui arrivent encore à crier à l’injustice. Mais voilà. Il y a comme une effet essuie-glace. Tout d’un coup, un bruit incongru, un évènement fortuit, et les voilà revenus à leurs délicieuses fictions. Il suffira d’un match à la télé, du SMS d’un copain, d’un appel du travail, d’une alerte incendie ou d’un avis de tempête, d’une information inquiétante au journal télévisé, d’une campagne électorale, d’une jupe qui passe dans la rue ou d’une déclaration de guerre quelque part dans le monde et en un instant ils oublient tout. Les cris des victimes s’assourdissent subitement pour ne devenir que le brouhaha lointain de regrettables dommages collatéraux. Alors leurs oreilles se tendent, leurs muscles se bandent, leurs yeux se fixent et leurs mentons se dressent vers la ligne bleue des Vosges. Les hommes ne sont plus là pour réfléchir aux détestables effets des événements dont ils sont les causes. Ils ne sont déjà plus là. Ils sont sur le champ, le terrain, le ring, l’hémicycle, le chantier, le tatami, dans la spectaculaire démonstration de leur virilité.

Il nous reste la musique. Même si chacun.e a la sienne, elle est notre grand ventre commun. Dans le vibrant silence de nos têtes résonne le doux bronze du cœur de maman. Depuis la nuit des temps fœtaux, nos inconscients naissants sont bercés du même ressac de vagues d’amour. La musique n’a même pas besoin d’être belle. Chacun.e la sienne. Suspendue aux temps immobiles d’avant notre naissance, chacun fait son propre nid de replis chauds et frémissants. Battements de pouls. Battements de tambours aux peaux tendues. Rebondissants petits galops des cabris sur les pierres des éboulis. Battements de pluie sur la verrière, la nuit. Vibrations profondes de corps de cuivre dorés étincelants de soleil. Plaintes longues des chalumeaux de roseau ou des bassons en bois exotique. Vapeurs lourdes de l’orgue enroulant d’un même volute l’encens et les couleurs des vitraux du chœur. Atmosphère myope tremblante au-dessus des prairies au matin d’été. La musique est une fumée qui ferme les yeux et clôt la pensée, mais aussi un brouillard qui ouvre les oreilles et parle au cœur. Il nous restera toujours la musique pour communiquer. Quand les idées seront mortes et les discours vidés, quand les lendemains auront définitivement abandonné l’espoir de chanter, il nous restera la musique pour exister. Tous les autocrates et les tyrans du monde le savent. Une de leurs premières tâches est de mettre au pas musique et musiciens, les emprisonner, les silencer jusqu’à ne même plus supporter les battements du moindre cœur. Leur seul instrument est le métronome. Ils ne gardent pour les jours de gloire que quelques hymnes pompiers pour noyer les foules dans leurs cris et laver plus facilement le sang des sacrifiés. Mais dans les champs de canne ou de coton, les esclaves ont repris les chants de vieille misère, au rythme des fouets des gardiens. Les mères n’ont jamais arrêté les chansons douces aux oreilles des enfants chagrins, suçant leur pouce. Les vieux survivants ont gardé cachés sous la paille ou entre tuile et poutre leurs instruments poussiéreux pour les jours de printemps, quand la vie démange les pieds des amoureux. Et les grands-mères ont toujours préservé au profond d’elles les refrains usés des contes et des mythes qui ont construit l’humain de l’humanité. Les notes sont des oiseaux, les portées des perchoirs pour hirondelles. La musique sera encore là quand avec toute leur violence, leur sauvagerie, leur cruauté, les hommes forts de leurs passés mortifères croiront nous avoir fait taire. Alors petit à petit, son à son, de mélodies hésitantes en timides harmonies, la reconquête commencera.

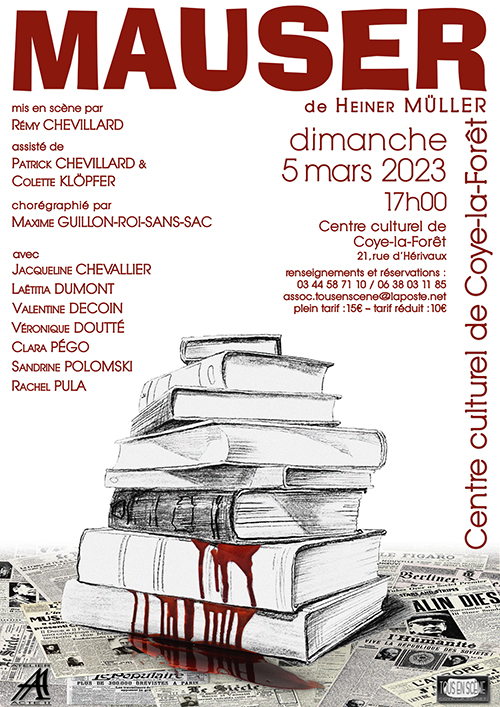

La compagnie Atelier Acte ll présentait, dimanche 9 mars, une pièce d’Heiner Müller écrite en 1970, intitulée "Mauser", du nom de l’entreprise allemande de fabrication d’armes.

1917-1922 : la Révolution est en cours dans la ville de Vitebsk, dans l’actuelle Biélorussie. Sur scène, sept combattantes, toutes identiques, dont les actes et les paroles vont se répéter, en une implacable monotonie. Avec leurs vêtements gris, leur voix neutre, leurs gestes étriqués, enfermées dans des parodies de dialogue, elles donnent à voir l’envers de toute utopie, son côté sombre, quand même les bourreaux se transforment en victimes. Car un individu ne peut renoncer, s’arrêter, se démarquer du groupe. Celui qui ne veut plus obéir doit être éliminé, devenu à son tour, par une impitoyable logique, l’ennemi à abattre.

S’appuyant sur une mise en scène sobre et efficace, la pièce révèle l’effroyable déshumanisation à l’œuvre dans toute révolution, le prix à payer, quelle que soit l’idéologie qui le justifie. Un constat lucide et amer qui pose les limites de l’engagement, dans un univers de violence symbolisée par ces pages que l’on arrache tout au long de la pièce, comme autant de créations que l’on détruit, autant d’auteurs que l’on réduit au silence.

S’appuyant sur une mise en scène sobre et efficace, la pièce révèle l’effroyable déshumanisation à l’œuvre dans toute révolution, le prix à payer, quelle que soit l’idéologie qui le justifie. Un constat lucide et amer qui pose les limites de l’engagement, dans un univers de violence symbolisée par ces pages que l’on arrache tout au long de la pièce, comme autant de créations que l’on détruit, autant d’auteurs que l’on réduit au silence.

Pourtant, il reste un espoir, fragile et ténu. Un geste qui s’arrête, une page que l’on ne déchire pas, une arme qu’on abaisse, un paysan qu’on laisse partir… Et si c’était juste cela, parfois, être humain, juste la force de dire non ?

Sur la scène, trois rectangles délimitant distinctement trois espaces. Au fond à gauche, un mur de livres et un tapis de journaux : le lieu de la culture ou celui de l'endoctrinement ? Au milieu, un espace vide, bordé de sept lampes qui s'éteindront, une à une, au fur et à mesure que le spectacle avance : le lieu de la justice, ou bien celui de la censure, ou encore celui des exécutions, du déchaînement, de la folie ? À l'avant-scène à droite, des tapis et des coussins : le monde de la douceur ou celui du confort petit-bourgeois qu'il faut abandonner pour embrasser la cause révolutionnaire ? De l'autre côté, en bord de scène, une hache, plantée dans un billot : comme un clin d'œil à d'autres œuvres de Heiner Müller ("Horace" – "Et Horace fut exécuté avec la hache" ; "Hamlet-Machine"– "Voici que vient le fantôme qui m'a fait, la hache encore dans le crâne" et plus loin "fend avec la hache les têtes de Marx Lénine Mao."...) ; ou même comme un écho à "Stabat mater furiosa", la pièce de Jean-Pierre Siméon montée il y a quatre ans par le même metteur en scène (Rémy Chevillard) et la même troupe (Atelier Acte II) – "Plus cruelle et plus définitive que la cruauté des haches au poignet, les haches" – ou bien comme une guillotine qui fonctionnera sept fois au cours du spectacle ? Tout au fond à droite, contre le rideau noir, des bancs où viennent s'asseoir les sept comédiennes qui refont inlassablement des gestes répétitifs : comme ceux des ouvrières à l'usine ou comme ceux qu'exécutent les révolutionnaires accomplissant, sans faiblir, la tâche qui leur est confiée ?

Le théâtre propose des tableaux et peut-être des symboles, suggère des évocations, et c'est à chacun, chacune, de les interpréter selon sa sensibilité, sa culture et son imaginaire. Si l'image finale de la "chute du mur" renvoie nécessairement à l'histoire de Berlin où a vécu l'auteur, que peut bien évoquer le déferlement de livres qui viennent s'échouer comme une vague sur la scène, dans un décor désormais dévasté, fait de désordre, de saccage et de ruine ? L'important, c'est que ça remue chaque spectateur, que ça le touche d'une façon ou d'une autre, que ça le dérange, que ça l'exaspère ou que ça l'enchante.

Si l'image finale de la "chute du mur" renvoie nécessairement à l'histoire de Berlin où a vécu l'auteur, que peut bien évoquer le déferlement de livres qui viennent s'échouer comme une vague sur la scène, dans un décor désormais dévasté, fait de désordre, de saccage et de ruine ? L'important, c'est que ça remue chaque spectateur, que ça le touche d'une façon ou d'une autre, que ça le dérange, que ça l'exaspère ou que ça l'enchante.

Le texte de Heiner Muller est peut-être un cri de désespoir, car effectivement la question qu'il pose – les révolutionnaires peuvent-ils échapper à la violence, exercée et subie ? – est une vraie question et il n'y a pas de réponse. Ce n'est pas une condamnation du processus révolutionnaire mais une interrogation sur sa possibilité d'aboutir. Quel est le prix à payer pour la liberté ? Pour changer le monde, doit-on sacrifier la vie ? A-t-on le droit d'exercer la dictature contre la dictature ? On connaît le paradoxe : pas de liberté pour les ennemis de la liberté ! Pour accéder à l'humanité, peut-on, doit-on, s'interdire toute humanité ? La fin justifie les moyens, diront certains. Mais que peut-on espérer d'une société qui advient dans la violence ? Toutes ces questions, souvent paradoxales, restent ouvertes.

Et pour beaucoup d'entre nous, le spectacle est désespérant, car, quand même, il y a urgence à changer le monde. Alors "Que faire" ?

Heureusement il y a les perce-neiges. Il n’a pas neigé chez nous en ce mois de Février. Mais tout d’un coup le regard s’accroche à une flaque immaculée de fleurs timides et simples. Faute de mieux, vivaces et volontaires, elles ont fait elles-mêmes la neige qu’elles rêvaient de percer. Une discrète odeur florale sucrée lutte un instant contre la brise. Le laque d’azur profond du ciel laisse en bas aux arbres une frange pour graver leurs membrures suppliantes et dorées. Un avion de ligne chuintant scarifie l’horizon. Et tout revient. La fumée, la poussière, les cris, les enfants perdus, les mères mortes et les nuits incendiées. La croûte terrestre se décolle. Dans nos têtes, les plaies de la terre se remettent à saigner. La fabrique humaine de l’inhumain est lancée dans un vacarme assourdissant de métallurgie. Les grands mâles sont petits, ventrus et pommadés. Leurs œillades de matamores fusillent les objectifs luisants de leurs presses courtisanes. Les hommes de rang sont loin. Devenus des robots caparaçonnés de verdâtre, ils sont debout, enfoncés dans des tranchées gluantes de boue puante. Ils glissent pour la propagande un sourire intemporel à leur bien-aimée. Chair à canon. Sur leur manche fleurissent les petites taches de couleur de leurs drapeaux, ces couleurs pour qui l’on meurt. Petits crocus bleus et jaunes crevant le tapis de feuilles froides de la fin d’hiver. Bientôt le sang rendra dérisoire cet effort printanier. Où sont la grâce, le raffinement, la finesse, l’élégance ? Qu’ont-ils fait de l’amour et de l’amitié ? Que reste-t-il des musiciens, des poètes et des doux amants du petit bois de Saint-Amand ? Pour qui chanteront les poétesses, les musiciennes et celles qui chantonnent aux oreilles des enfants la dernière comptine du soir ? Pour qui laveront-elles les carrelages ? Pour qui se maquilleront-elles ? Pour qui éplucheront-elles les vieux ouvrages de bibliothèques surannées ? Pourquoi danseront-elles dans leurs chatoyants opéras, quasi nues et si belles ? Avec qui valseront-elles au petit bal de la Saint Jean ? Le monde se vide, ivre du temps qui saigne de la clepsydre. Les dernières gouttes qui arrivent encore à sourdre de la planète écrasée s’écoulent comme d’un citron pressé. Heureusement il y a les perce-neiges. Avez-vous remarqué leur blancheur parfaite, à peine acidulée ? Mais regardez, ils baissent déjà la tête. Que regardent-ils ainsi à leurs pieds ?

Le front haut et les mâchoires serrées, ils préparent la troisième guerre mondiale. Les drapeaux claquent déjà dans le vent de l’histoire. Chacun choisit son camp : les gentils ou les méchants, les cruels ou les couards, les héros ou les fuyards. On a encore le temps de choisir si on a la chance de n’être ni russe, ni ukrainien, ni syrien, ni arménien, ni yéménite, ni éthiopien, ni… La liste des chanceux diminue comme peau de chagrin. Il ne reste que le choix des armes. Il y a déjà du sang sur le calendrier. Les hommes se comptent. Les femmes se taisent ou cherchent des histoires de poneys roses à raconter aux enfants qui pleurent la nuit. La course n’est plus aux masques ni au gel désinfectant. La course est aux armements. Les lendemains qui chantent, les promesses d’avenir, les engagements des G 20 ou des G je ne sais plus combien, les brillantes déclarations de bonnes intentions politiques, les beaux discours la main sur le cœur, les campagnes électorales qui enflamment les écrans médiatiques, tout est tombé dans la grande poubelle des propagandes guerrières. La troisième guerre mondiale sera comme les autres, une guerre juste. Les gens sont déjà prêts à devenir des dommages collatéraux malchanceux ou des survivants ravagés par la culpabilité d’avoir survécu. La planète sera transformée en enfer, de sécheresse en inondation, de famine en pandémie, d’incendies étouffants en pluies radioactives, autant d’horreurs à faire pâlir les sept plaies de l’Egypte antique. Qui écoutera la femme aveugle violée par son copain ? Qui entendra dans l’escalier pleurer la petite fille incestée par son cousin ? Qui protègera les victimes de la barbarie ordinaire ? Qui cherche le tueur du petit matin, quand tout le monde prépare le massacre du grand soir ? Les yeux se ferment déjà, les oreilles se bouchent et les bouches n’osent plus élever la voix pour défendre le faible, le vieux et l’opprimé. Alors qui parlera pour la vulnérable, la vieille et l’édentée ? Les hymnes vont résonner. Les foules vont se rassembler pour déchaîner les haines et les chants virils. Les vengeances vont s’écraser les unes contre les autres. Les animaux seront immolés sur l’autel de l’indifférence humaine. Pourtant personne ne manifeste, personne ne marche dans la rue pour exiger la paix. Personne n’accuse du sacrifice de l’humanité les mafieux apatrides qui s’offrent l’éternité par le crime. Leur stupides querelles se confondent en étreintes suicidaires et fondent des mythes et des légendes pour leurs adorateurs fanatiques. Il y a longtemps qu’ils ont tué Jaurès.

Rien ne nous permet l’optimisme. L’année passée a semé la douleur et le désespoir dans les sillons sanglants des champs impurs de l’Histoire. Les hymnes de victoire et autres chants de gloire ressemblent à d’aigrelets réveils de coqs déplumés, à peine audibles sous les coups de tonnerre des guerres et de leurs bombardements sourds, aveugles et anonymes. Vous souvenez-vous des vertes prairies des enfances de jadis ? Revoyez-vous les roulades velours des jeunes amants dévalant les côteaux riants de fleurs sauvages ? Vous souvenez-vous encore des automnes déclinants, rouge et or, qui nous murmuraient à l’oreille des histoires de renaissance et de printemps ? Le val était d’herbe bleue et de soleil bourdonnant d’abeilles. Le beau jeune homme semblait dormir. La nostalgie n’avait encore que la couleur du coquelicot, mon âme, d’un tout petit coquelicot. Les gravats des jours de haine ensevelissent les villes d’Ukraine. La rage coule aussi fort que la vodka dans les veines des condamnés aux meurtres, aux viols et aux plus malsaines des aventures humaines. Les disettes préparent les famines. Les hivers n’entendent plus ronfler de poêle devant les cheminées. Les mains des enfants sont glacées. Les larmes finiront-elles par geler ? La planète se réchauffe, mais les cœurs restent froids. Les yeux se perdent dans les noirs entonnoirs des abîmes de bêtise de ces beaux hommes aux corps huilés, bruns et musclés qui brandissent la coupe du monde du Qatar au-dessus de leurs têtes de conquérants affamés. La coupe du monde est pleine ! Elle déborde déjà du sang des esclaves de leurs pyramides à air conditionné, de celui des ventres ouverts des femmes prostituées par les guerriers de toutes les conquêtes de la virilité, de celui dilué d’oubli et d’eau de mer des noyés de la Manche et de la Méditerranée. La coupe du monde a débordé. Mais sur le rouge du manteau du Père Noël, la tâche écarlate se verra-t-elle ? Allez les rennes ! Encore une tournée ! Ne laissez pas le traineau s’embourber. Un dernier verre, c’est ma tournée. Un dernier Noël enturbanné de promesses dorées, enguirlandé de regards émerveillés d’enfants crédules qui ne sont encore tombés que sous le charme d’histoires d’espoir sans cesse renouvelé, de Noëls crépitants, de Noëls enneigés, de Noëls magiques où les bébés naissent dans la paille et deviennent plus tard des sauveurs de l’humanité, des sauveurs d’espoir dans l’humanité.

Ras la casquette des roulements d’épaules galonnées et des tambours qui marchent au pas. La guerre fait saillir les pectoraux clinquants et gonfler les biceps tatoués. La puissance est la religion d’État. Qu’elle soit militaire, économique, médiatique, atomique ou diplomatique, la puissance est le rêve fou des impuissants. Derrière eux, l’herbe ne repousse plus. Leur cœur déborde de rage de dominer leur frère, dans une dernière embrassade mortifère, au prix de notre pauvre petite planète Terre. Toutes leurs guerres sont justes, tant pis pour la mort et la misère. Alors la puissance, ça me gave. Je veux faire ici l’éloge de la faiblesse. Gloire aux petites, aux sans-grade, aux sans-papiers, aux sans-souliers. Je veux célébrer les faibles et les déshéritées et en particulier les femmes, les invisibles, les plus spoliées, les dévêtues comme les voilées, les estropiées comme les maternisées. Les yeux écarquillés, elles contemplent les jeux virils emplumés et sanglants, soulevant les vents de poussière des déserts. Elles murmurent à l’oreille des enfants des chansons douces qui racontent des jolis moments, des avenirs charmants de fleurs, de papillons et d’amants sur la mousse, des jours sans faim et des printemps vibrants. Elles chantent pour qu’ils n’entendent pas les bombes et le brouhaha des hurlements. Je déteste le monde des forts, des valides, des costauds, des forts de café, des forts en gueule, des forts du sexe fort qui ne pensent qu’à trouver leur maître chez le plus fort d’à côté. J’aime l’ignorant, le craintif, l’aboulique, celui qui préfère rester là où il est, pour aimer et être aimé. Je préfère la chétive, la faible, la fragile, celle qui ne vit que grâce à l’amour des autres, celle qui procure aux autres ce sentiment désuet de bonté, cette force sociale qu’est la solidarité et la dépendance mutuelle. Si demain un jour vient, il sera fondé sur l’entraide et la réciprocité. Foin des mitrailles fumantes de gloire et des drapeaux déchiquetés aux pieds des vainqueurs ! Las des liasses épaisses des billets maculés de la prostitution, des bitcoins salis du sang de la drogue et des lingots plombés des souffrances de l’humanité ! Dégoûté des stades, des temples et des mausolées coulés dans le béton armé des os des esclaves sacrifiés ! Marre de ce monde de marchands de tapis verts et de bâtisseurs de maisons closes ! Le monde d’hier a-t-il déjà dévoré celui de demain ?

« Ça veut dire quoi HANDICAPÉ ? – Ma chérie, tu vois, c’est comme Papi : toi, tu entends, lui, il entend pas. C’est un handicap – Oui mais, il fait rudement bien la cuisine. C’est bon avec Papi ! » Le handicap se définit comme quelque chose qu’on ne peut pas faire. Dans ce sens, tout être humain est un handicapé. À l’inverse, il n’y a pas d’être humain qui soit incapable d’apporter quelque chose à la communauté. Alors pourquoi y a-t-il une catégorie de gens en situation de handicap, mis nettement à l’écart de notre société, faisant partie des invisibles, des intouchables, des assisté.es qui devraient s’estimer content.es, garder le sourire et dire merci à la dame. Comment comprendre si on ferme les yeux sur le « validisme » ? Il y a les femmes et les hommes, les riches et les pauvres, les blancs et les non-blancs, mais il y a aussi les valides et les invalides. « - Dis Mamie, ça veut dire quoi VALIDE ? » Serait-ce quelqu’un à qui il ne manque rien ? Mais c’est quoi tout avoir ? Le nec plus ultra du VALIDE, c’est l’homme de Vitruve, encadré par la quadrature du cercle que Léonard de Vinci a si bien croqué. Il a tout, dans l’harmonie du corps, la peau blanche, la maturité des traits et la certitude du regard. Il coche toutes les cases des exigences du conseil de révision : apte au champ d’honneur. Si Léonard avait dessiné une femme dans la même symbolique, n’eut-il pas couché sur le parchemin la fringante silhouette en sablier d’une Barbie blanche, gros « boule » cambré, taille de guêpe, grosse poitrine qui tient en l’air toute seule, l’archétype de la femme prête à l’emploi et à la fécondation masculine, ce genre de blonde lumineuse qui fait cligner les phares des camionneurs même dans le brouillard ? Vaut-il mieux être le valide au combat social ou la valide à la maternité arrangée, ou bien être l’invalide à tout ça ? Les handicapées profondes, sont-elles « utiles » ? Si leur utilité se mesure à l’amour, l’empathie, l’adresse, la précision, l’expérience, la formation, mais aussi l’énergie, la force, la patience, l’endurance, à toutes ces qualités nécessaires pour leur permettre une vie heureuse de communications émotionnelles aussi gratifiantes que tout un chacun, alors chacune de ces invalides profondes sont les seules vraies batailles à livrer dans une société du « care ». Ayant banni le validisme et le sexisme, balayé la compétition et ses luttes de pouvoir, la société nouvelle construira ses jeux olympiques autour de ces championnes du quotidien, ces héroïnes des histoires des autres, celles qui construisent la puissance de la vulnérabilité comme paradigme de l’amour.

Il y a presque deux ans, la municipalité de Coye-la-Forêt, en liaison avec le PNR (parc naturel régional) a engagé une réflexion sur le traitement paysager des eaux de pluie dans l'espace public. Pour cela, elle a fait appel au bureau d'études « À l'air libre », spécialisé dans ces questions, qui a consciencieusement arpenté tout le territoire communal afin de suggérer des améliorations en matière de végétalisation et désimperméabilisation : ce sont des mots difficiles à prononcer, et pour certains difficiles à concevoir, et pourtant ce sont les maîtres-mots en matière d'aménagement urbain, c'est ce à quoi nous devons nous employer résolument, pour des raisons à la fois pragmatiques, réglementaires et écologiques.

Gérer les eaux de pluie à la parcelle, c'est le mot d'ordre qui s'impose à nous, en tant qu'individus et en tant que collectivités locales. Il faut savoir que les projections en ce qui concerne l'évolution du climat dans nos régions prévoient des étés de plus en plus chauds et secs, voire caniculaires (nous en avons eu un aperçu en cet été 2022), mais les autres saisons, elles, pourraient être d'avantage pluvieuses avec, notamment, des épisodes de précipitations abondantes et violentes. Il faut donc anticiper : à la fois éviter les inondations et permettre aux nappes phréatiques de se recharger. Le meilleur moyen est de changer nos pratiques. Aujourd'hui : pavés jointifs, revêtements imperméables, macadam, béton ; c'est net, propre et sans bavure ; pas un brin d'herbe ne peut se glisser dans ce monde minéral ; l'eau de pluie ne traverse pas, elle ruisselle, on l'évacue vers l'extérieur, dehors, plus bas... et que les autres, en aval, s'en débrouillent ! Ou bien on canalise, on envoie l'eau de pluie dans des tuyaux qui la rejetteront plus loin. Mais dès lors que les intempéries sortent un peu de l'ordinaire, les installations d'évacuation saturent, les débordements provoquent des dégâts qui coûtent cher, aussi bien sur le plan psychologique pour ceux qui les subissent de façon directe que sur le plan financier pour l'ensemble de la collectivité.

Gérer les eaux de pluie à la parcelle, c'est le mot d'ordre qui s'impose à nous, en tant qu'individus et en tant que collectivités locales. Il faut savoir que les projections en ce qui concerne l'évolution du climat dans nos régions prévoient des étés de plus en plus chauds et secs, voire caniculaires (nous en avons eu un aperçu en cet été 2022), mais les autres saisons, elles, pourraient être d'avantage pluvieuses avec, notamment, des épisodes de précipitations abondantes et violentes. Il faut donc anticiper : à la fois éviter les inondations et permettre aux nappes phréatiques de se recharger. Le meilleur moyen est de changer nos pratiques. Aujourd'hui : pavés jointifs, revêtements imperméables, macadam, béton ; c'est net, propre et sans bavure ; pas un brin d'herbe ne peut se glisser dans ce monde minéral ; l'eau de pluie ne traverse pas, elle ruisselle, on l'évacue vers l'extérieur, dehors, plus bas... et que les autres, en aval, s'en débrouillent ! Ou bien on canalise, on envoie l'eau de pluie dans des tuyaux qui la rejetteront plus loin. Mais dès lors que les intempéries sortent un peu de l'ordinaire, les installations d'évacuation saturent, les débordements provoquent des dégâts qui coûtent cher, aussi bien sur le plan psychologique pour ceux qui les subissent de façon directe que sur le plan financier pour l'ensemble de la collectivité.

Même sans ces épisodes exceptionnels, l'eau de pluie qui ruisselle se salit en cours de route, elle se charge de tous les déchets que, volontairement ou pas, nous laissons traîner derrière nous et de toutes les impuretés qui imprègnent la voirie (poussières, hydrocarbures, produits chimiques, huiles, particules plus ou moins fines, pollutions de toutes sortes liées aux transports et à l'ensemble des activités humaines, agricoles, industrielles ou domestiques....). Tout cela contribue à faire de l'océan une poubelle gorgée de plastique, de métaux lourds et de produits chimiques. Il nous faut donc envisager, dans toute la mesure du possible, une gestion des eaux de pluie à la source, c'est-à-dire qu'elles doivent être récoltées et infiltrées là où elles tombent. C'est à la fois moins cher et plus efficace. Sachant que dans le mot infiltré, il y a filtre, et qu'effectivement l'eau se purifie en pénétrant dans le sol et en traversant les différentes couches jusqu'aux nappes souterraines.

Enfin les surfaces minérales imperméables, surtout lorsqu'elles sont de couleur sombre, accumulent la chaleur quand le soleil tape et la restituent pendant la nuit. Pour lutter contre les ilots de chaleur en ville, il est nécessaire de prendre en compte ce que l'on appelle l'effet "albedo" : plus une surface est foncée plus elle absorbe le rayonnement solaire et donc plus elle emmagasine la chaleur. On constate à Coye-la-Forêt que l'ensemble de la voirie, chaussée et trottoirs, était recouverte, il y a quelques années, d'un revêtement rouge brique ce qui d'ailleurs, du point de vue esthétique, donnait un cachet très particulier et caractéristique à notre commune. Las, au fur et à mesure des travaux et des réfections, le noir envahit et enlaidit l'espace public.

Pour limiter la chaleur en ville, il faut végétaliser le maximum de surfaces possible et planter des arbres. Un mur sur lequel pousse une vigne vierge est un mur qui, même en plein sud, en plein soleil, en plein été, reste à l'ombre toute la journée. Il est significatif par exemple que, depuis 2020, un texte de loi du Bade-Wurtemberg en Allemagne interdise les "jardins de pierres", mettant fin à cette mode paysagère qui consiste à couvrir de cailloux plus ou moins grands et plus ou moins sombres les espaces autour des maisons et des bâtiments publics, cherchant ainsi à étouffer toute herbe folle, fleur, arbre et buisson. Ah bien sûr, c'est plus facile à entretenir ! Nous sommes pourtant bien placés à Coye-la-Forêt pour savoir que les arbres apportent de la fraîcheur. Les jours de grosse chaleur, ceux qui travaillent à Paris ressentent immédiatement, quand ils descendent du train, la différence de température de plusieurs degrés entre la ville d'où ils viennent et la campagne où nous sommes. Malheureusement il leur faut monter dans leur voiture brûlante puisque tous les arbres du parking ont été abattus il y a une dizaine d'années par le SICGPOV*, la SNCF achevant ce travail néfaste, quelques années plus tard, en supprimant les arbres sur les quais et sur le talus le long de la voie ferrée (voir notre article "Sncf, c'est possible !") Au contraire, aussi bien pour retenir l'eau pendant les épisodes pluvieux que pour limiter la chaleur pendant l'été, il serait important de replanter des arbres sur toute la superficie des parkings de la gare.

Pour limiter la chaleur en ville, il faut végétaliser le maximum de surfaces possible et planter des arbres. Un mur sur lequel pousse une vigne vierge est un mur qui, même en plein sud, en plein soleil, en plein été, reste à l'ombre toute la journée. Il est significatif par exemple que, depuis 2020, un texte de loi du Bade-Wurtemberg en Allemagne interdise les "jardins de pierres", mettant fin à cette mode paysagère qui consiste à couvrir de cailloux plus ou moins grands et plus ou moins sombres les espaces autour des maisons et des bâtiments publics, cherchant ainsi à étouffer toute herbe folle, fleur, arbre et buisson. Ah bien sûr, c'est plus facile à entretenir ! Nous sommes pourtant bien placés à Coye-la-Forêt pour savoir que les arbres apportent de la fraîcheur. Les jours de grosse chaleur, ceux qui travaillent à Paris ressentent immédiatement, quand ils descendent du train, la différence de température de plusieurs degrés entre la ville d'où ils viennent et la campagne où nous sommes. Malheureusement il leur faut monter dans leur voiture brûlante puisque tous les arbres du parking ont été abattus il y a une dizaine d'années par le SICGPOV*, la SNCF achevant ce travail néfaste, quelques années plus tard, en supprimant les arbres sur les quais et sur le talus le long de la voie ferrée (voir notre article "Sncf, c'est possible !") Au contraire, aussi bien pour retenir l'eau pendant les épisodes pluvieux que pour limiter la chaleur pendant l'été, il serait important de replanter des arbres sur toute la superficie des parkings de la gare.

Faut-il attendre que les catastrophes se produisent et se multiplient pour que les autorités prennent en compte les contraintes écologiques ? Il est nécessaire de modifier nos habitudes, d'inverser les tendances qui étaient celles du siècle dernier. Nous avons intérêt à le faire le plus tôt possible en anticipant l'évolution du cadre réglementaire, avec toujours à l'esprit l'inéluctabilité du changement climatique, puisque nous n'avons pas pris à temps les mesures qui s'imposaient pour l'éviter ou du moins pour en atténuer les effets. Aujourd'hui la réglementation n'est pas encore trop contraignante, mais il est à prévoir qu'elle sera de plus en plus stricte. Et il est vraisemblable que les traitements de désimperméabilisation coûteront de plus en plus cher au fur et à mesure qu'ils deviendront plus urgents. En outre il est actuellement possible de bénéficier de subventions proportionnelles aux surfaces rendues perméables. Alors il nous est conseillé de prendre les devants (manière de parler pour des mesures qui sont très en retard par rapport à la menace climatique annoncée depuis cinquante ans).

Faut-il attendre que les catastrophes se produisent et se multiplient pour que les autorités prennent en compte les contraintes écologiques ? Il est nécessaire de modifier nos habitudes, d'inverser les tendances qui étaient celles du siècle dernier. Nous avons intérêt à le faire le plus tôt possible en anticipant l'évolution du cadre réglementaire, avec toujours à l'esprit l'inéluctabilité du changement climatique, puisque nous n'avons pas pris à temps les mesures qui s'imposaient pour l'éviter ou du moins pour en atténuer les effets. Aujourd'hui la réglementation n'est pas encore trop contraignante, mais il est à prévoir qu'elle sera de plus en plus stricte. Et il est vraisemblable que les traitements de désimperméabilisation coûteront de plus en plus cher au fur et à mesure qu'ils deviendront plus urgents. En outre il est actuellement possible de bénéficier de subventions proportionnelles aux surfaces rendues perméables. Alors il nous est conseillé de prendre les devants (manière de parler pour des mesures qui sont très en retard par rapport à la menace climatique annoncée depuis cinquante ans).

On pouvait espérer que c'était le raisonnement tenu par la municipalité de Coye-la-Forêt quand elle a fait appel à un bureau d'études pour réfléchir sur ces questions et fixer les priorités en la matière. La société « À l'air libre » a formulé un certain nombre de recommandations, non seulement sous forme de conseils d'ordre général, mais aussi très précisément, rue par rue, par l'indication d'aménagements possibles à réaliser : il serait envisageable par exemple de récupérer et stocker les eaux de pluie ruisselant

On pouvait espérer que c'était le raisonnement tenu par la municipalité de Coye-la-Forêt quand elle a fait appel à un bureau d'études pour réfléchir sur ces questions et fixer les priorités en la matière. La société « À l'air libre » a formulé un certain nombre de recommandations, non seulement sous forme de conseils d'ordre général, mais aussi très précisément, rue par rue, par l'indication d'aménagements possibles à réaliser : il serait envisageable par exemple de récupérer et stocker les eaux de pluie ruisselant  des toits de tous les locaux sportifs (halle aux sports, salle de tennis couverts, salle de judo et même vestiaire de foot) pour arroser la pelouse du terrain de foot, les terrains de tennis découverts et le jardin partagé. Il serait souhaitable de libérer les tilleuls du bas de la rue d'Hérivaux de leur enrobage de bitume imperméable. Parfois des mesures assez simples peuvent être efficaces pour mieux retenir les eaux de pluie : enlever les bordures des trottoirs d'ores et déjà végétalisés ; sur les trottoirs et les zones de stationnement, partout où c'est possible, remplacer les enrobés imperméables par des sols stabilisés mais poreux.

des toits de tous les locaux sportifs (halle aux sports, salle de tennis couverts, salle de judo et même vestiaire de foot) pour arroser la pelouse du terrain de foot, les terrains de tennis découverts et le jardin partagé. Il serait souhaitable de libérer les tilleuls du bas de la rue d'Hérivaux de leur enrobage de bitume imperméable. Parfois des mesures assez simples peuvent être efficaces pour mieux retenir les eaux de pluie : enlever les bordures des trottoirs d'ores et déjà végétalisés ; sur les trottoirs et les zones de stationnement, partout où c'est possible, remplacer les enrobés imperméables par des sols stabilisés mais poreux.

Mais qu'est-ce qui a été réalisé concrètement depuis que le bureau d'étude à rendu ses conclusions ?  À part, ce qui est déjà très bien, remplacer les jardinières de la rue Blanche par des espaces plantés légèrement en creux par rapport à la chaussée, le même type d'aménagement ayant été également créé sur le chemin des Vaches (vers les jardins familiaux) et dans l'allée des Sangliers (vers la halle aux sports) ? Quoi d'autre ? À l'inverse des conseils de bon sens qui nous ont été prodigués, la rue de la Charmée et le bord ouest de la place Blanche ont été recouverts de bitume noir (voir notre article : "Noir c'est noir").

À part, ce qui est déjà très bien, remplacer les jardinières de la rue Blanche par des espaces plantés légèrement en creux par rapport à la chaussée, le même type d'aménagement ayant été également créé sur le chemin des Vaches (vers les jardins familiaux) et dans l'allée des Sangliers (vers la halle aux sports) ? Quoi d'autre ? À l'inverse des conseils de bon sens qui nous ont été prodigués, la rue de la Charmée et le bord ouest de la place Blanche ont été recouverts de bitume noir (voir notre article : "Noir c'est noir").

Gardons l'espoir ! Depuis plusieurs années, il est prévu que le SICTEUB** doive procéder à la séparation des eaux de pluie et des eaux d'égouts (dites « eaux sales ») dans toute la partie ouest de l'agglomération (rue de l'Orée du Bois et Demeures de France), ce qui est une obligation légale depuis 2012. Envoyer les eaux pluviales à la station d'épuration d'Asnières-sur-Oise représente un gaspillage considérable et un coût important qui se répercute dans les impôts. Afin de faire d'une pierre deux coups, il est conseillé, chaque fois qu'il faudra défoncer la chaussée et effectuer des travaux de voirie, d'en profiter pour procéder à une perméabilisation maximale des surfaces afin que les eaux de pluie s'infiltrent partout où c'est possible et qu'on ne rabatte dans les tuyaux que ce qui est résiduel. Il faut autant que possible préserver cette ressource naturelle qu'est l'eau de pluie.

Il est évident que ce changement de politique urbaine a un impact sur les paysages (certains trouveront que les rues sont moins propres), mais l'important, c'est qu'il soit bénéfique pour l'environnement et la biodiversité. Aussi bizarre que cela puisse paraître, araser les trottoirs pour les remplacer par des noues, c'est aller vers le progrès. Grâce à une gestion de l’eau de pluie au plus près de son point de chute, avec des solutions passives, c'est-à-dire ne dépendant pas de pompes, vannes, réservoirs, filtres mécaniques et tuyaux de toutes sortes – ces dispositifs réclamant de l'énergie et risquant à tout moment de s'encrasser, s'obstruer, tomber en panne, dysfonctionner d'une façon ou d'une autre, ce qui impose une surveillance et un entretien coûteux – les noues, larges fossés peu profonds, aux pentes douces engazonnées ou plantées de buissons, ou même d'arbres lorsque l'espace est suffisant, les noues permettent de lutter à la fois contre les inondations et contre les sécheresses. Ce serait envisageable, par exemple, place Blanche.

Les préconisations valables dans l'espace public sont évidemment également valables pour nos jardins privés : il est recommandé de recueillir au maximum les eaux de pluie afin de les utiliser pour les arrosages en période de sécheresse (et c'est autant d'économies réalisées sur les factures d'eau potabilisée). Ainsi l'eau de pluie, de déchet qu'on cherche à évacuer, se transforme en ressource.

Actuellement, on cite souvent Crépy-en-Valois comme modèle de gestion urbaine dans ce domaine. Malheureusement Coye-la-Forêt, avec notamment un cœur de ville très minéralisé, est bien loin d'être exemplaire. Espérons qu'à l'occasion des travaux du Sicteub et de l'organisation du nouveau plan de mobilité, les conseils prodigués par la société « À l'air libre » seront suivis d'effet. Sinon, à quoi cela sert-il de payer (souvent fort cher) des études si c'est pour les ranger dans un tiroir et n'en pas tenir compte ?

* SICGPOV : Syndicat intercommunal de gestion des parkings d'Orry-la-Ville.

** SICTEUB : : Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées dans le bassin de la Thève et de l'Ysieux

Septembre a décoré les frondaisons des parcs de reflets dorés. Les faînes et les glands craquent sous les pieds. Cela sent la pomme dans la cuisine. Le brouillard est doux le soir sur les étangs. La nuit vient fermer plus tôt les volets des fenêtres orange dans le violet du crépuscule. La terre sent l’humide et le champignon. Noël, c’est pour l’hiver et Pâques pour le printemps. L’été se fête à la Saint-Jean ou au 14 Juillet. Il manque une fête à l’automne avec des gâteaux d’anniversaire, des chandelles et des flambées, avec des mots d’amour écrits à l’envers des feuilles mortes et des enfants au jardin qu’on rappelle le soir pour qu’ils ne prennent pas froid. L’été indien viendra, glorieux, enturbanné d’or et serré dans le sari soyeux des moires du couchant. Quand les forêts se couvriront de jaune citron, de caramel et de vermillon, quand les champs du matin se déferont des voiles de l’aube en souvenir des moiteurs de l’été, le monde nous fera une dernière caresse avant de sombrer dans les bourrasques de l’hiver. Qu’il est beau, le monde d’hier ! Le monde d’avant les incendies, d’avant les ravages des canicules et des inondations. Septembre. La nature ouvre sa gibecière et incline un peu son panier pour que les fruits sucrés par les dernières ardeurs du soleil profitent aux enfants par les chemins ombrageux qui traversent les vergers. Les premiers tirs des chasseurs vont bientôt déchiqueter les taillis et tacher de rouge les sous-bois mordorés. La brutalité guerrière n’est jamais loin. Ils vont tout faire pour que le monde d’hier ne devienne pas le monde de demain. Le ciel bleu et les blés mûrs des couleurs de l’Ukraine se déchirent dans la haine et les éclats des bombes. Le gaz russe brûle en flammes immenses dans des terres désertées. Les pôles fondent. Les mers se vident de leur flore et de leur faune. Les forêts brûlent partout sur la planète. Voit-on les flammes et la fumée dans les télescopes de l’espace ? De quelle couleur est notre vieille Terre vue des étoiles? Combien de temps encore verra-t-on passer les oies sauvages ? Y aura-t-il des hirondelles l’année prochaine ? Quand ils auront enfin tout gâché par leur voracité sanguinaire et leur cupidité mortifère, quand ils auront suffisamment semé de malheur, de sang et de larmes, quand le printemps sera devenu silencieux et l’été fournaise invivable, quand il ne nous restera plus que l’hiver, qui restera encore sur terre pour avoir la nostalgie des mois de septembre du monde d’avant.

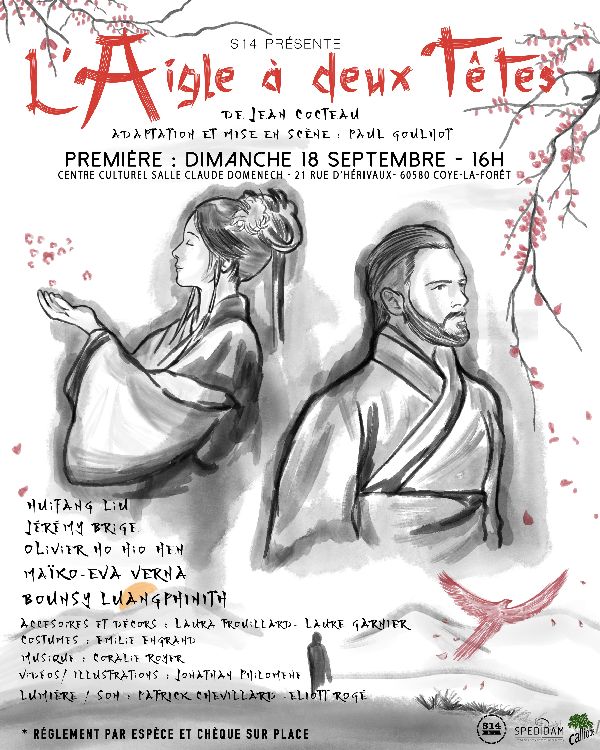

Centre culturel de Coye-la-forêt

Dimanche 18 septembre, à 16h

Rencontre avec le metteur en scène Paul Goulhot

À l’occasion de la représentation de la pièce de Cocteau, L’Aigle à deux têtes, au Centre culturel de Coye-la-forêt, la rédaction de coye29 a rencontré Paul Goulhot, le metteur en scène, qui venait de quitter le plateau pour reconduire les comédiens à la gare. Après le travail d’une journée de répétition, Paul est encore fringant et dynamique, l’œil bleu qui brille quand on parle théâtre.

Coye29 : Bonjour Paul, la première de la pièce aura lieu dimanche 18 septembre en sortie de résidence, dit-on. Le blog coye29, toujours intéressé par le théâtre, a eu très envie d’échanger avec vous sur votre travail et votre objectif de metteur en scène.  Paul Goulhot : Oui, le 18 septembre notre troupe aura la chance d’avoir « résidé » trois semaines dans une salle de spectacle pour faire aboutir cette création, une semaine à Lamorlaye, puis deux à Coye-la-forêt grâce à l’invitation de Thierry Charpiot et de son association Calliope.

Paul Goulhot : Oui, le 18 septembre notre troupe aura la chance d’avoir « résidé » trois semaines dans une salle de spectacle pour faire aboutir cette création, une semaine à Lamorlaye, puis deux à Coye-la-forêt grâce à l’invitation de Thierry Charpiot et de son association Calliope.

Coye29 : Trois semaines pour monter une pièce, cela semble court au premier abord... ![]() : Certes la création se finalise en trois semaines, mais le travail en amont est important. Nous sommes sur le projet depuis novembre. Quand nous arrivons en résidence sur un plateau, tout est prêt : la musique est choisie, les accessoires réunis, l’utilisation des vidéos a été vue, les affiches réalisées…

: Certes la création se finalise en trois semaines, mais le travail en amont est important. Nous sommes sur le projet depuis novembre. Quand nous arrivons en résidence sur un plateau, tout est prêt : la musique est choisie, les accessoires réunis, l’utilisation des vidéos a été vue, les affiches réalisées…

Ici, on travaille le jeu des comédiens et la création lumière, nous avons aussi installé un support de projections. Mais le casting a été lancé en novembre, décidé après une ou deux journées d’auditions et nous avons fait plusieurs lectures ensuite.

Coye29 : Je sais que vous connaissez bien Coye-la-forêt… ![]() : J’habite Lamorlaye et c’est à Coye que j’ai commencé et appris le théâtre avec La Lucarne, de 6 à 18 ans. L’ambiance théâtre je la connais bien, avec les cours, les représentations et le Festival théâtral.

: J’habite Lamorlaye et c’est à Coye que j’ai commencé et appris le théâtre avec La Lucarne, de 6 à 18 ans. L’ambiance théâtre je la connais bien, avec les cours, les représentations et le Festival théâtral.

Ensuite j’ai poursuivi ma formation d’acteur au Conservatoire de Cergy-Pontoise puis au Cours Simon. Il est donc tout naturel pour moi de vouloir revenir à Coye pour la première de ce spectacle.

Coye29 : Comment s’est fait le choix de la pièce ?![]() : Je connaissais Cocteau bien sûr, que j’aimais beaucoup, et pendant le confinement, par hasard, j’ai regardé La Belle et la Bête, et j’ai été happé par le texte, l’histoire, le thème de l’identité… J’ai relu d’autres pièces — La Machine infernale, La Voix humaine, Orphée. L’Aigle à deux têtes a retenu mon attention car c’est une pièce peu adaptée, donc où l’on peut créer, imaginer ; elle ne compte que cinq personnages, et la question de l’identité m’intéresse… qui l’on est, comment l’on veut être… Je l’ai choisie pour toutes ces raisons et j’ai eu envie de la transposer ailleurs, en Asie.

: Je connaissais Cocteau bien sûr, que j’aimais beaucoup, et pendant le confinement, par hasard, j’ai regardé La Belle et la Bête, et j’ai été happé par le texte, l’histoire, le thème de l’identité… J’ai relu d’autres pièces — La Machine infernale, La Voix humaine, Orphée. L’Aigle à deux têtes a retenu mon attention car c’est une pièce peu adaptée, donc où l’on peut créer, imaginer ; elle ne compte que cinq personnages, et la question de l’identité m’intéresse… qui l’on est, comment l’on veut être… Je l’ai choisie pour toutes ces raisons et j’ai eu envie de la transposer ailleurs, en Asie.  Le casting a été fait en fonction de cet objectif. Le Japon, la Chine sont pour moi des pays qui ont une sensibilité particulière, une esthétique. Je suis cinéphile et j’aime beaucoup les films de Kurosawa, de Zhang Yimou. Je voulais un monde imaginaire qui rassemble ces cultures asiatiques, chinoise, japonaise, laotienne... On peut tous s’accepter et s’aimer. Cette pièce raconte une histoire d’amour qui rassemble les identités, dans laquelle les contraires s’attirent et s’unissent — La Reine est veuve. Dix ans après un anarchiste veut la tuer, mais il ressemble au roi qu’elle a aimé et perdu au matin de ses noces… La passion les emporte…